今回の記事では

・価数

・級数

がありますので、以下詳しく解説していきます。

Contents

アルコールの分類方法|価数

・1価アルコール

・2価アルコール

・3価アルコール

と分類することができます。

アルコール価数による分類方法|1価アルコール

1つの分子中にヒドロキシ基(OHのこと)が1個だけついているアルコールを

1価アルコールといいます。

・エタノール($CH_3CH_2OH $)

・メタノール($CH_3OH $)

などがあります。

1価アルコールを公式化するとnを正の整数として

$C_nH_(2n+1)OH $となります。

たとえばn=1なら$C_1H_(2×1+1)OH $だから

$CH_3OH $となり、メタノールになりますね。

このように公式化して覚えておくと応用が利くと思います。

ちなみにn=3以上だと構造異性体が存在しますので、

前回の記事の復習として知っておくとよいでしょう。

⇒異性体とは?【有機化学必須知識】

たとえばn=3だと$C_3H_(2×3+1)OH $となり、プロパノールとなります。

プロパノールには1-プロパノールと2ープロパノールという構造異性体があると

前回の記事で解説しています。

⇒異性体とは?【有機化学必須知識】

アルコール価数による分類方法|2価アルコール

1つの分子中にヒドロキシ基(OHのこと)が2個ついているアルコールを

2価アルコールといいます。

2価アルコールの代表例として

OH-$CH_2 $-$CH_2 $ーOH

のエチレングリコールがあります。

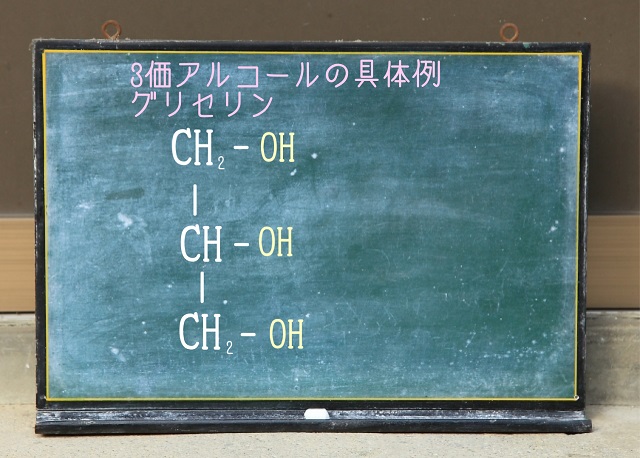

アルコール価数による分類方法|3価アルコール

1つの分子中にヒドロキシ基(OHのこと)が3個ついているアルコールを

3価アルコールといいます。

3価アルコールの具体例はグリセリンです。

アルコールの分類方法|級数

級数によってアルコールを分類することもできます。

アルコールの級数って何なのか?というと

どんな炭素にOHがついているか?ということで分類する方法論のことです。

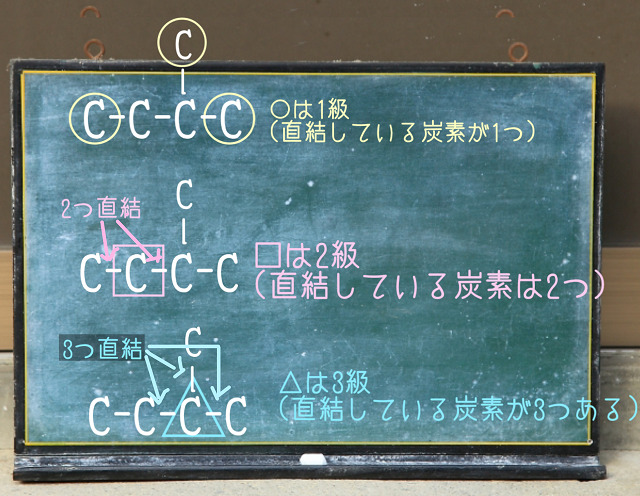

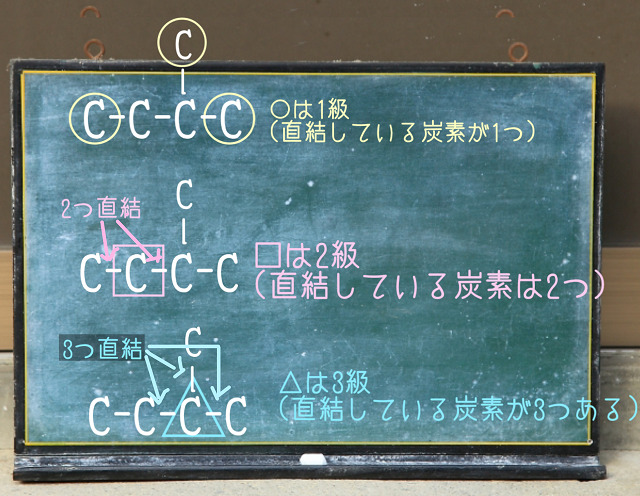

こちらの図をご覧ください。

〇をつけた炭素がありますね。

これは1級炭素といいます。

何が1級なのでしょう?直結している炭素原子が1個だから1級です。

1級炭素にOHがついたら第1級アルコールとなります。

もう少し理解を深めるならヒドロキシ基がついている炭素に〇部分に注目してください。

水素が2つ残り$CH_2 $となります。

たとえば$CH_3ーCH_2ーOH $

とOH(ヒドロキシ基)とくっついている

$CH_2 $部分は直結している炭素原子が1個で1級ですし

自分自身は$CH_2 $と水素(H)が2個になっていますね。

そして□をつけた炭素がありますね。

直結している炭素が2つあるから2級炭素といいます。

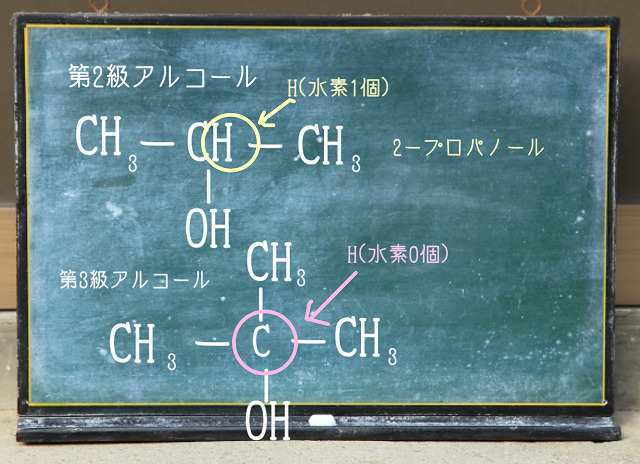

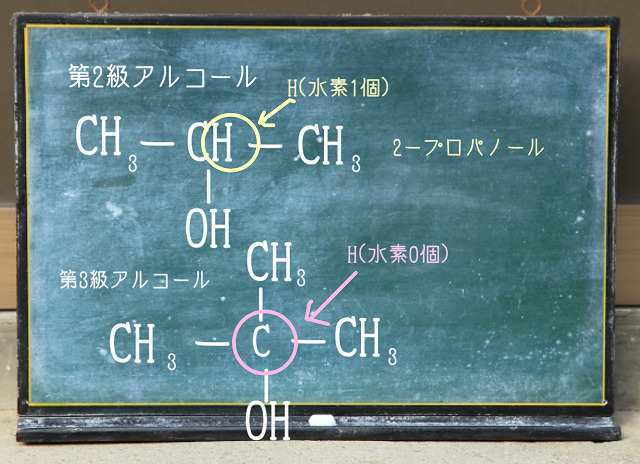

2級炭素にOHがついたら第2級アルコールとなります。

2級炭素は水素が1つ残り$CH $となります。

そして△がついているものがありますね。

これは直結している炭素が3つあるから3級炭素といいます。

ここにOHがついたら3級アルコールとなります。

2級炭素は水素が1つも残りませんから$C $となります。

こんな感じでアルコールの級数によって1級アルコール、2級アルコール、3級アルコールといった感じで

どんな級数の炭素にOHがついているか?で分類されます。

では級数による違いによって何が変わってくるのでしょう?

結論としては酸化した時の結果が違ってきます。

酸化物の形が違ってきます。

ここまでの知識があれば受験的にはOKなのではないでしょうか。

以上、参考にしていただけるとうれしいです。