油脂は油(あぶら)脂(あぶら)って書きます。

くどい名称ですね(苦笑)。

今回の記事では有機化学で登場する油脂とは何なのか、

分かりやすく解説していきたいと思います。

油脂とは?【有機化学】

油にはどんなものがありますか?

「スーパーに行って油を探して買ってきてください」

って指示したら、

ある人は牛肉の脂身を買ってくるかもしれません。

「いやいや、最近はラー油がブームみたいだけど、

ラー油こそが油脂でしょ!餃子にすごく合うんだよね」

っていう人もいるかもしれませんね。

ラー油は餃子以外にも炒め物にすごく合います。

ピリ辛な味になってすごくおいしいですよね。

そうすると2種類ありますよね。

・室温で固体である牛肉の脂

・ラー油みたいに室温で液体の油

です。

ということで

・室温で固体の油(牛肉の脂身など)・・・脂肪

・室温で液体の油(てんぷら油、ごま油、ナタネ油など)・・・脂肪油(しぼうゆ)

があります。

ではごま油と牛肉の脂(牛脂)って何が違うのでしょう?

化学的な基本構造は同じです。

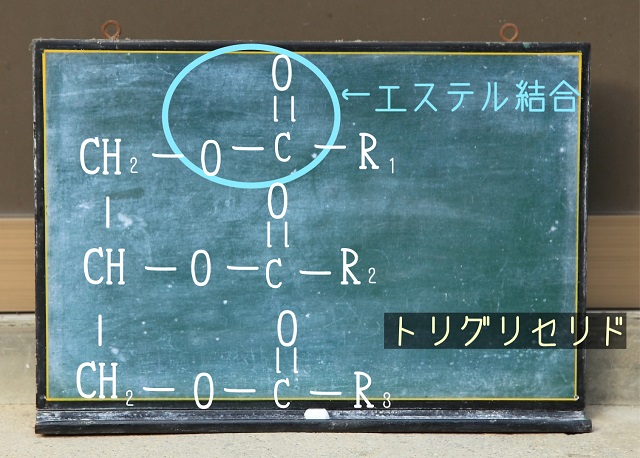

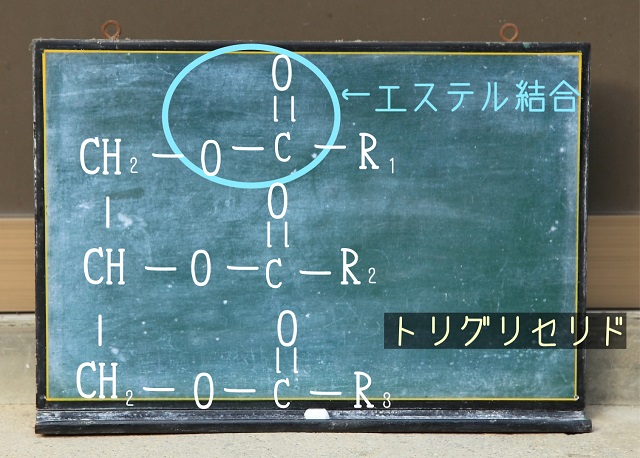

以下のような基本構造になっています。

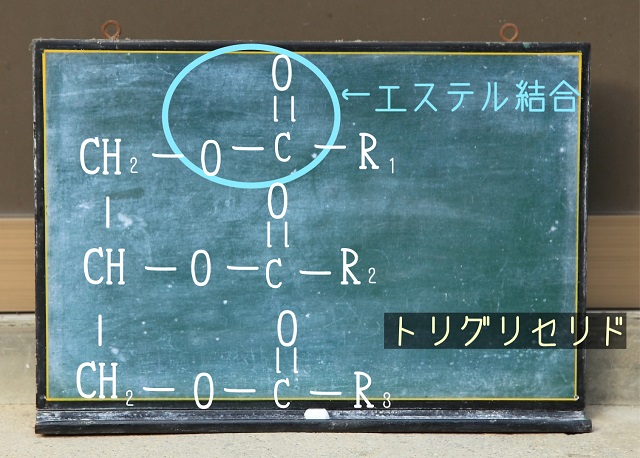

O-C=Oの部分はエステル結合といいます。

こんな感じでエステル結合を3つ持っているので化学的には『トリ』といいます。

3人グループをトリオって言ったりしますよね。

3つのエステルを持っているのでトリグリセリドといいます。

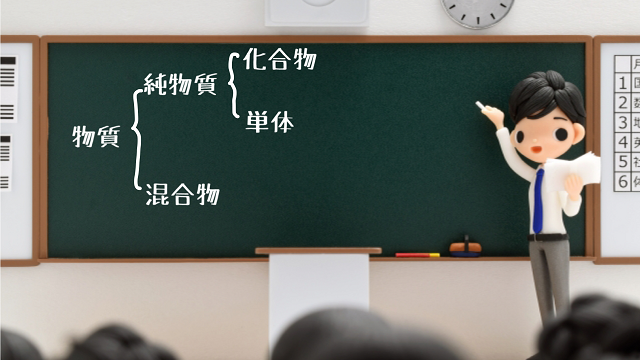

この混合物が油です。

ということでてんぷら油、ごま油、牛肉の脂身などは

全部、上記図の構造を持っています。

あとR1,R2,R3がいろいろと変化するだけの話です。

牛の脂身ならR1が多くて、、、みたいな感じで

ごま油と牛の脂身などの区別がつくだけです。

R1,R2,R3が何が入っていて、どれくらいの割合入っているか?

によって固体になったり液体になったりします。

これが油脂です。

とにかく油脂の骨格は一緒です。

ただR1,R2,R3の部分が変わってきて、

しかもR1,R2,R3の割合が変わってくることによって

固体になったり液体になったり、牛肉の脂身になったりごま油になったりするだけです。

ではトリグリセリドについてもう少し詳しく

一緒に考えていきましょう。

トリグリセリド

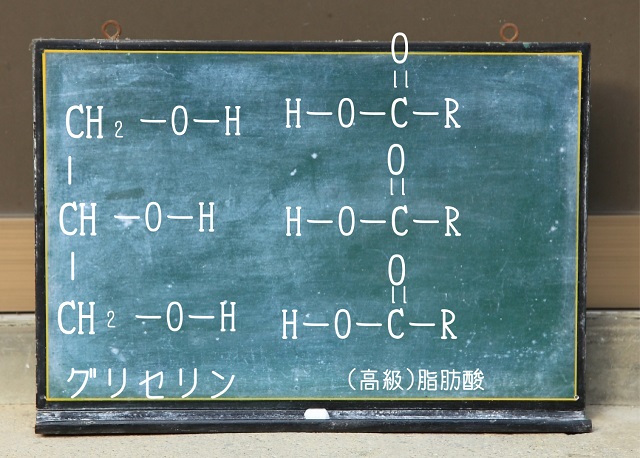

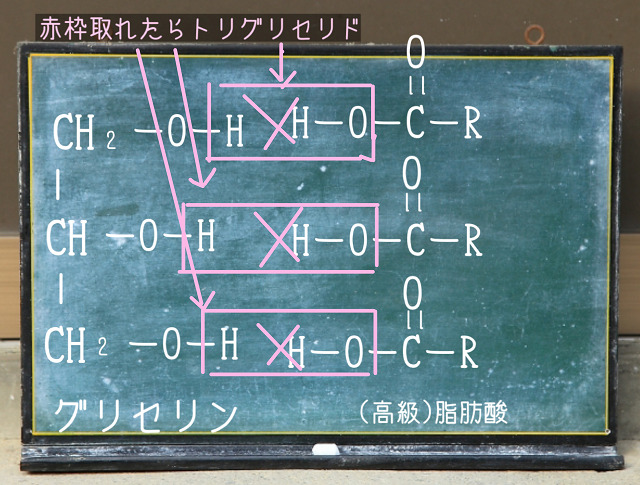

エステル結合というのは酸からOHが取れます。

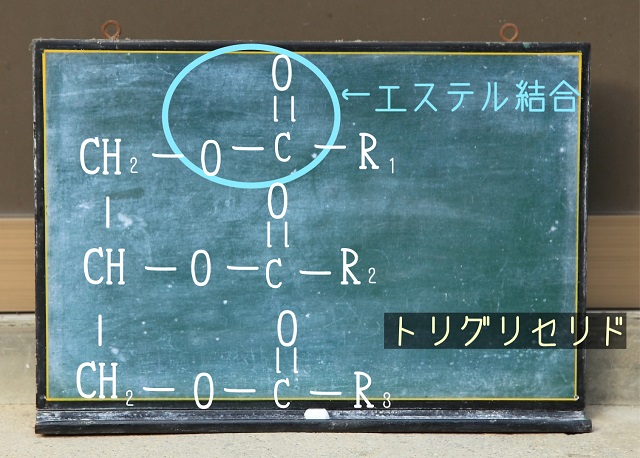

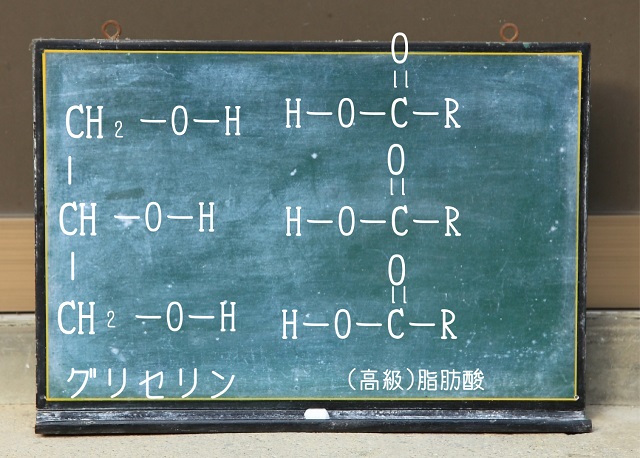

以下の図の左側はグリセリンです。

グリセリンにCOOHを持っているカルボン酸が反応します。

(上記図の右側)

カルボン酸のことを脂肪酸ということもあります。

特に脂肪酸ですが、『R』の部分に炭素がいっぱいつながっています。

炭素がいっぱいつながることを高級というので

上記図の右側は厳密には『高級脂肪酸』といいます。

高級脂肪酸

この高級脂肪酸からOH、グリセリンからHが取れた形がトリグリセリドとなります。

で、高級脂肪酸にいろんな種類があります。

たとえば、

・$C_{15}H_{31}COOH $(パルミチン酸)

・$C_{17}H_{35}COOH $(ステアリン酸)

・$C_{17}H_{33}COOH $(オレイン酸)

・$C_{17}H_{31}COOH $(リノール酸)

・$C_{17}H_{29}COOH $(リノレン酸)

などがあります。

上記高級脂肪酸には有名な語呂合わせがあります。

『パスオリレン』と覚えます。

・パは$C_{15}H_{31}COOH $(パルミチン酸)

・スは$C_{17}H_{35}COOH $(ステアリン酸)

・オは$C_{17}H_{33}COOH $(オレイン酸)

・リは$C_{17}H_{31}COOH $(リノール酸)

・レンは$C_{17}H_{29}COOH $(リノレン酸)

です。

パルミチン酸

ステアリン酸

オレイン酸

リノール酸

リノレン酸

パスオリレンの語呂合わせ考えた人ガチ神— raimu chan (@RaimuSans) December 6, 2021

この『パスオリレン』ですが、炭素数がすごく多いですね。

炭素数が16(たとえば、$C_{15}H_{31}COOH $は炭素数は16(15+1=16)ですね)と18が多いです。

また、

・$C_{17}H_{33}COOH $(オレイン酸)

・$C_{17}H_{31}COOH $(リノール酸)

・$C_{17}H_{29}COOH $(リノレン酸)

です。

たとえばパルミチン酸ですが、

分子式は$C_{15}H_{31}COOH $です。

で、炭素炭素二重結合はありません。

パルミチン酸の場合、炭素が15個もつながっています。

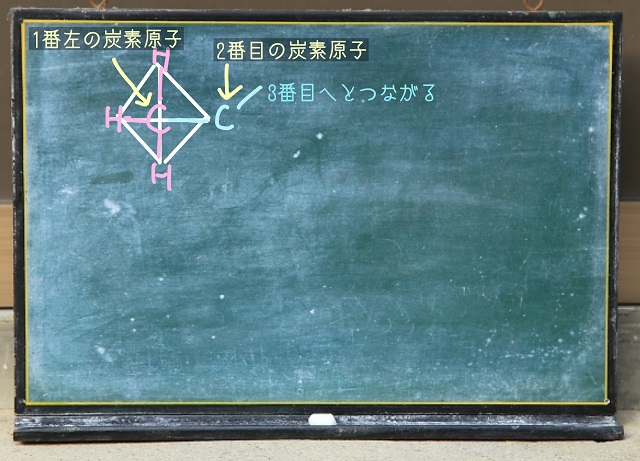

ところで炭素が自分以外の他の4原子と結合するときは正四面体を作ります。

上記図は15個の炭素のうちの2個を書いています。

一番左の炭素Cは$CH_3 $ですから上記図のようになります。

同様に次の炭素も正四面体になりながらHが2つついて($CH_2 $)という形がずーっと続きます。

$CH_3CH_2CH_2 $・・・COOHですからね。

C15個のパルミチン酸というのはそれぞれの炭素を中心に正四面体を作って行きます。

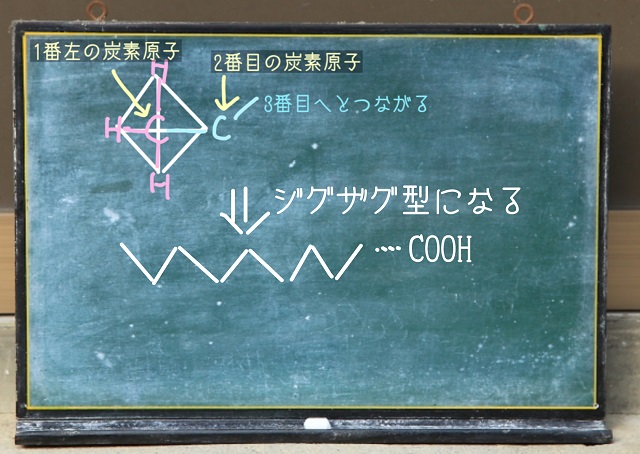

するとジグザグの形になります。

ということで$C_{15}H_{31}COOH $のパルミチン酸というのはジグザグの形になります。

上記図のような規則正しい形をしているのです。

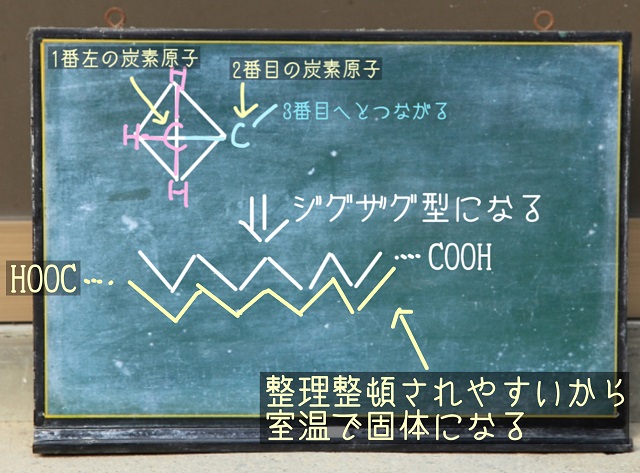

こんな規則正しい形の物質、重ねるだけで整理整頓できます。

上記図のようにきれいに重ねることができるので

うまくまとめることができます。

整理整頓しやすいわけです。

これは化学的には常温で固体になっているということです。

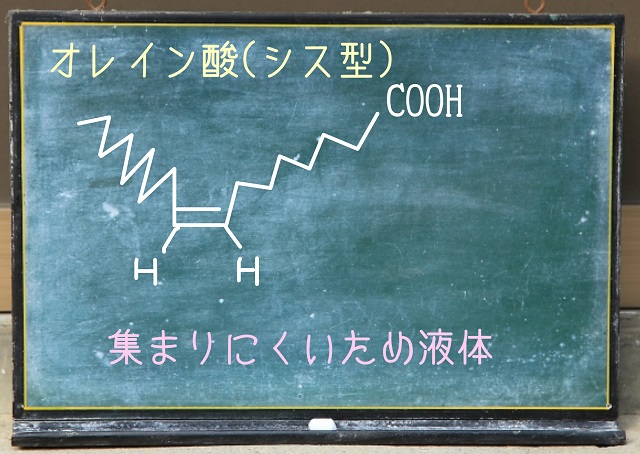

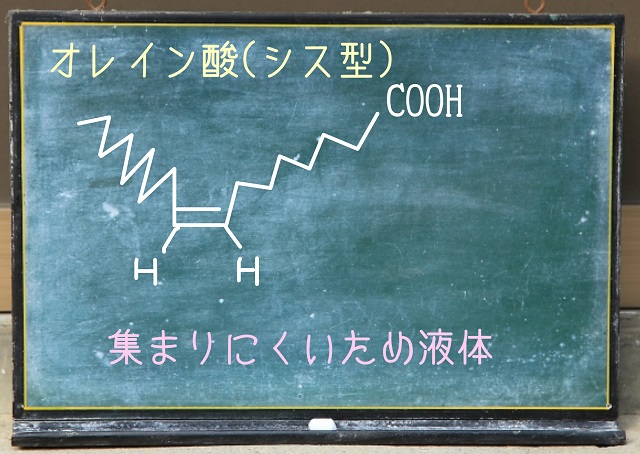

これに対してオレイン酸$C_{17}H_{33}COOH $。

オレイン酸は二重結合が1つあります。

するとジグザグしつつ、二重結合があります。

この二重結合にはH(水素)がついています。

二重結合が同じ側についています。これをシス型といいます。

天然の油脂から取り出すことのできるオレイン酸というのは

C=C二重結合のところに水素Hが同じ側についているシス型だけです。

自然界にシス型しかないということです。

シス型って整理整頓しにくいです。

ウマく重ねることができません。

なので、常温で液体になります。

つまり二重結合をもっているものって部屋の温度で液体です。

たとえば二重結合を1つ持つオレイン酸の融点は13℃で

二重結合をもたないパルミチン酸の融点は63℃です。

普段私たちが生活している部屋は20℃前後ですから、オレイン酸は液体ですよね。

でもパルミチン酸は固体でしょう。

天然の油脂は上記構造を持っているという話をしました。

Rの部分の違いで区別できます。

このRの部分ですが、パルミチン酸やステアリン酸という二重結合を持たないから常温で固体のものが多ければ

固体の油脂になりやすいということです。

たとえば牛の脂身や豚の脂身はパルミチン酸やステアリン酸が多く含まれていることが想像できます。

逆にごま油や菜種油といった液体の油脂については

Rの部分にはオレイン酸やリノール酸、リノレン酸といった二重結合があって

常温で液体のものが多く含まれていると想像できますね。

またテレビのCMなどでリノール酸100%の油として宣伝されていたりします。

ではこれってリノール酸が入っているのか?というとそうではありません。

リノール酸がRの部分に100%くっついているという意味です。

間違いのないようにお願いします。

また自然から取り出せるものはシス型だといいました。

人間が油をあげてフライドポテトを食べたりしますが、

人為的に調理するとトランス型が混ざったりします。

トランス脂肪酸というやつです。

人間の手が混ざるとトランス型が増えたりします。

天然物はシス型だということも知っておくとよいでしょう。

以上で解説を終わります。