「よし、石鹸を作ろう!」と思ったら、

天ぷらを揚げた後の廃油などをまず集めます。

そこに水酸化ナトリウムや水酸化カリウムを加えて加熱すると手作り石鹸ができます。

蚤の市、規模も小さめだし、気に入るものがあまり無く…手作り市でこんなものを。

・廃油から作った石鹸。ステンレスがピカピカになりますよ!と言われて買いました。100円。

(続)#廃油石鹸 pic.twitter.com/ou5KpRE733— 奈津子 (@Ringonatu) April 29, 2022

あとは匂いをつけるためにみかんの皮を入れて廃油石けんを作ったりする人もいます。

この前、温泉の帰りに寄った地場ショップで廃油で作った石鹸買ったら、すごく良かった!昔、私も廃油で作ったけど、みかんの皮の汁が入ってるみたいで泡の感触が違うんだよね。

— ニャン丸 (@unimitsue) February 18, 2011

今回の記事では

・化学反応式

・特徴

・デメリット

についてわかりやすく解説していきます。

Contents

石鹸の化学反応式

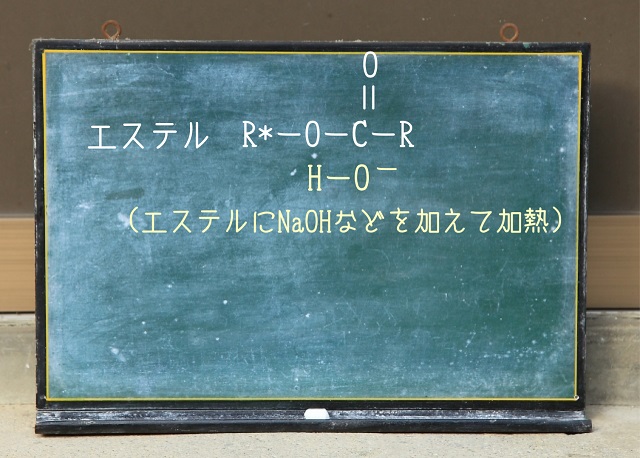

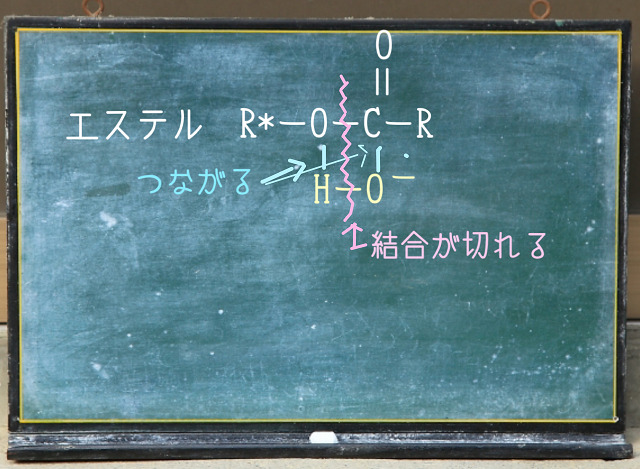

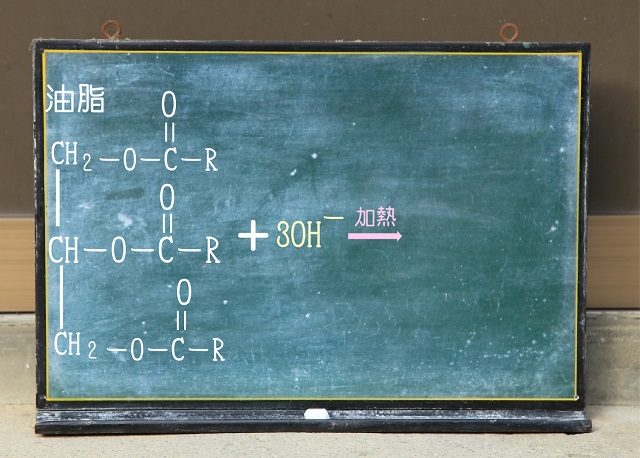

エステル結合は以下の図のような結合をしています。

このエステルに水酸化ナトリウム($NaOH) $)とか水酸化カリウム($KOH $)といった

$OH^{ー} $を持っているものを加えます。

これを加熱すると、左側がR*ーOHというアルコール、

右側が$COO^{ー} $ができます。

エステルのーO-Cーの結合が切れて

$OH^{ー} $と水色の線でつながります。

前回の記事で油脂について解説しました。

⇒油脂とは?分かりやすく解説【有機化学】

上記図は油脂の構造です。

この油脂は$OH^{ー} $3つと加熱により反応します。

$OH^{ー} は水酸化ナトリウム($NaOH) $)とか水酸化カリウム($KOH $)のことです。

要するに油脂に$OH^{ー} $3つを加えて加熱します。

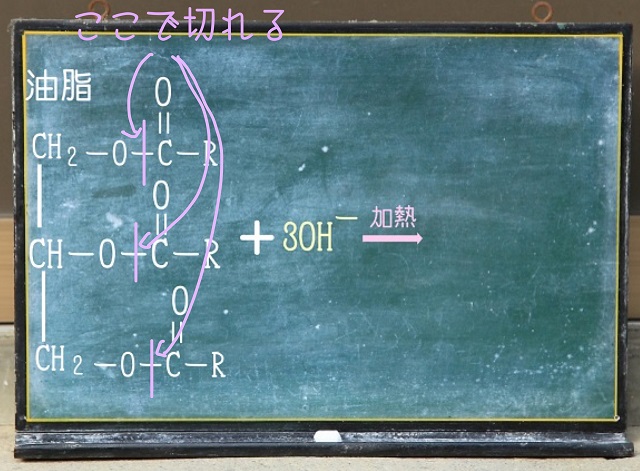

すると、

上記図のように紫色の場所で結合が切れます。

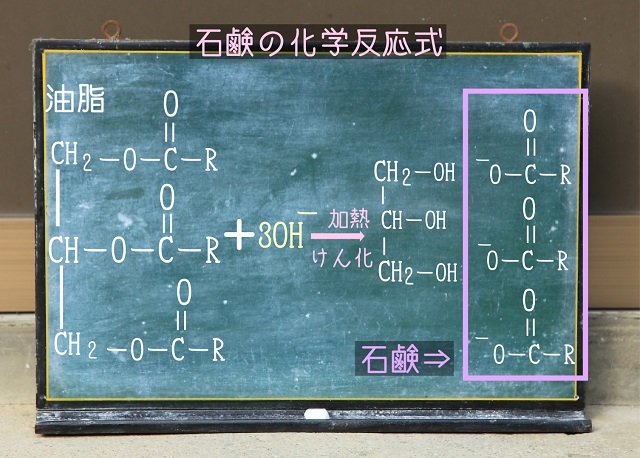

結果、上記図のようになります。

上記図の右側が石けん(手作り石鹸)です。

上記化学反応式は石鹸を作るときの反応式なわけです。

石けん化するわけですから『けん化』といいます。

石鹸の特徴

石けんには特徴がいくつかあります。

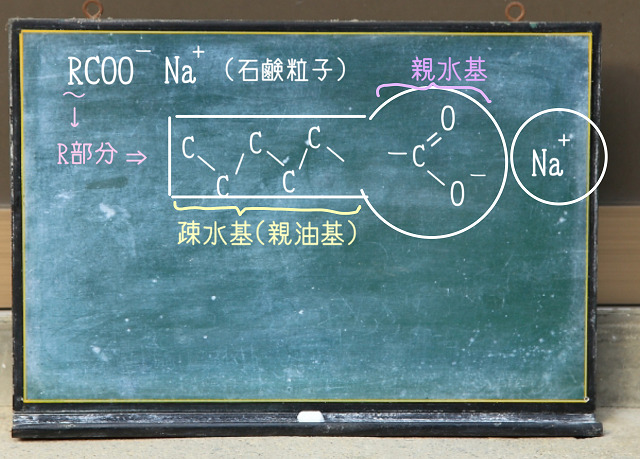

石けんを水酸化ナトリウムを使って作ると、$RCOO^{ー}Na^{+} $となります。

$RCOO^{ー}Na^{+} $は石鹸粒子です。

Rの部分ですが、Rは高級脂肪酸からできているので

炭素が多いです。

高級脂肪酸については前回の記事で詳しく解説しています。

⇒油脂とは?分かりやすく解説【有機化学】

で、R部分を図にすると上記のようになります。

石けん粒子は水と仲が良くない疎水基(水と仲が良くない=油と仲がいいから親油基)と

$COO^{ー} $という水が仲が良い親水基の部分が存在します。

こんな感じで水と仲が悪い部分(親油基)と水と仲がよい部分(親水基)を

自分の中で併せ持っています。

これが石けん粒子です。

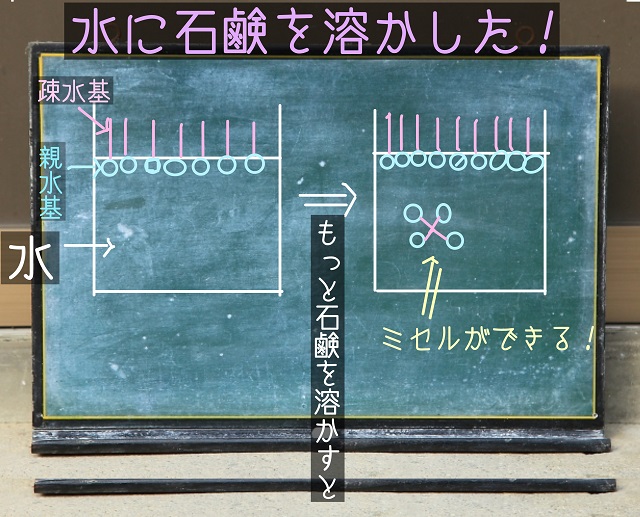

この石けん粒子をビーカーの水の中に入れてみましょう。

石けん水になります。

【実験やってみた!】今回は、石けん水にそれぞれ〇〇を入れると違いが出てくる実験を行ないました。

何が出てきたかわかるかな!?#エア科学館 #エア札幌市青少年科学館 #おうちミュージアム pic.twitter.com/qp1kxXLoaD— 札幌市青少年科学館・札幌市天文台 (@SapporoSC) September 9, 2021

水の入ったビーカーに石鹸を入れます。

石けん水の表面が光で反射してキラキラします。

疎水基の部分が反射するからです。

すると石鹸は水が嫌いな部分(親油基)を上に

水が好きな部分(親水基)を下にして浮きます(上記図の左側)。

もっと石けん粒子を溶かすとか、

ビーカーの水を攪拌するとどうなるでしょう?

上記図の右側のように石けん粒子はビーカーの中に入り込んでいきます。

すると水が嫌いな部分まで水の中に入っていってしまいます。

だから石けん粒子はなんとか水が嫌いな部分(疎水基)を守ろうとします。

どうするか?疎水基を内側にして親水基を外側にして集結します。

これをミセルといいます。

ミセルは200~300個でひと塊になっています。

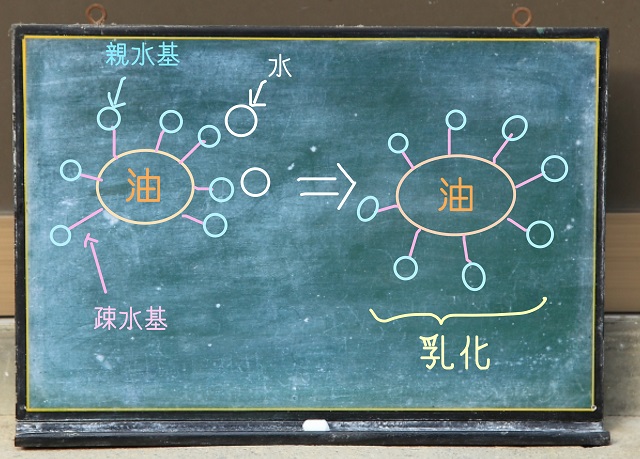

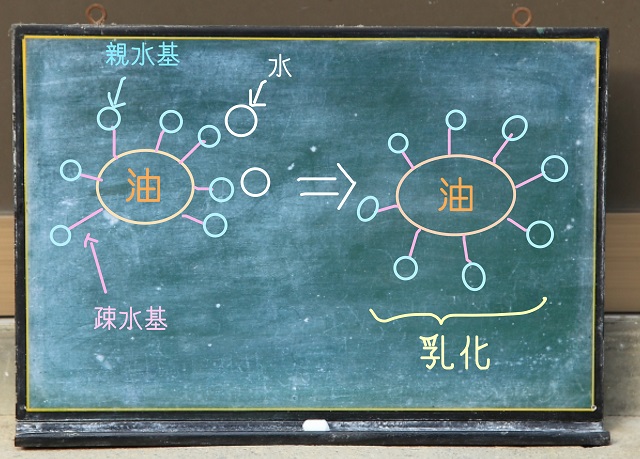

ここに油汚れのくっついた服を入れてみましょう。

すると親油基の部分が油の付いた服の部分にくっつき始めます。

親油基は油が大好きですからね。

親水基は油と反対側にあって水が存在する側にありますね(上記図の左側参照)。

服についた油は自分の方に親油基を引っ張り

ビーカー内の水は親水基を引っ張ります。

まさに綱引き状態になります。

綱の部分が石けん粒子と思ってください。

そうしながら油の周囲を石けん粒子が取り囲みます(上記図の右側)。

この状態を乳化といいます。

あとは洗濯機などで攪拌すればどんどん油汚れが落ちていきます。

次に石鹸の短所を見ていきましょう。

石鹸のデメリット

石鹸のデメリットに何があるのでしょう?

まず石鹸の水溶液が弱アルカリ性(弱塩基性)です。

⇒アルカリと塩基の違いをわかりやすく解説

するとセーターとかシルクを洗うのが難しくなります。

羊毛とか絹糸はタンパク質でできています。

タンパク質でできているものをアルカリ性で洗うと変性する可能性があります。

変性する=縮むということです。

冬服がようやく着れるようになった気候だけど、旦那服に何着か羊毛のセーターとかある。毛や絹のような動物性の服はアルカリ助剤の入った石鹸で洗うと縮むから、個別で純石鹸で手洗いしないといけないのが面倒なんだよなぁ

— べじーたのおでこ (@gulugulubejiko) December 9, 2016

あとヨーロッパの土壌って石灰岩でできています。

石灰岩=$CaCO_3 $です。

なので、ヨーロッパ旅行で

カルシウムが多く含まれた硬水を飲むことになります。

ヨーロッパ食文化を支える硬水を生み出す原因の1つは、古地中海に貯まったCa,Mgに富む石灰質の堆積岩。一方日本列島にも約300の高純度石灰岩鉱山が点在し、セメント・コンクリート・鉄鋼などを支える。自給率は100%。化石や地質(水中溶岩の上に重なる)から、サンゴ礁を造っていたもの。#美食地質学 pic.twitter.com/JSFC2AYm5B

— 巽好幸 (@VolcanoMagma) February 13, 2021

ヨーロッパの水はカルシウムやマグネシウムが多く含まれているので

石鹸が泡立ちにくいというデメリットがあります。

たとえばコントレックスとかエビアンといったミネラルウォーターは硬水なので

こういった水と石鹸で洗濯しようとしても泡立ちにくいため

きれいに汚れが落ちにくいというデメリットがあります。

|

|

あと、石鹸って油脂でできています。

油脂って牛脂などの油です。

要するに石鹸のもとは食料の一種ということ。

ということは石鹸を作るということは食料が減るということになります。

これも石鹸のデメリットといえるでしょう。

また食物の油から石鹸を作るなら

食物を作るためのコストも余分にかかりますし

水酸化ナトリウムは化学的に作っているので製造コストもかかります。

つまり石鹸を作るのってそんなに安くないよっていうデメリットもあります。

では石鹸ってもっと安く作れないのでしょうか?

また、食用の油でなく石油から作ったりできないか?

ということで開発されたのが合成洗剤です。

合成洗剤なら製造コストも安いし食料も無駄になりません。

また石鹸のデメリットもうまくカバーされています。

次の記事では合成洗剤について解説します。

⇒合成洗剤と環境汚染の関係についてわかりやすく解説