有機化合物とは細かいことを抜きにしていうと炭素原子の化合物のことです。

さらに詳しい解説はこちらでしています。

⇒有機化合物とは?簡単に例を挙げながらわかりやすく解説

炭素がどのように結合しているのか?

というのを具体的に検討していくと有機化合物の結合の様子が

見えてきます。

特に今回の記事では炭素が他の4原子と結合するとき正四面体になる理由を中心に

わかりやすく解説していきたいと思います。

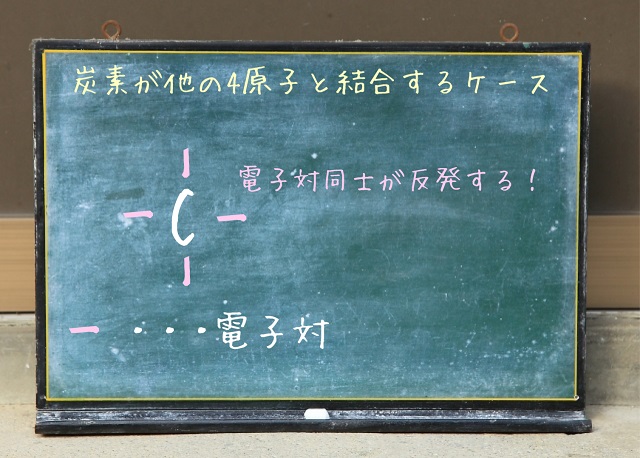

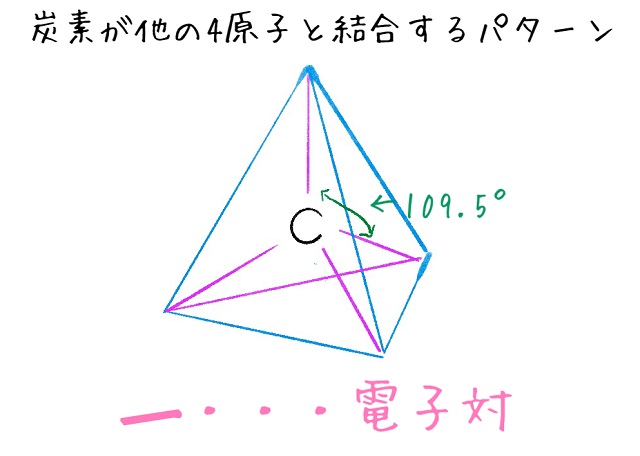

炭素が他の4原子と結合するとき正四面体になる理由

以前解説しましたが、炭素の結合の手は4本ありますね。

⇒炭素原子の結合の手についてわかりやすく解説

結合の手が4本ある炭素がすべての手を使って

自分以外の他の4原子と結合する場合についてみていきましょう。

平面で書くと上記図のようになります。

ただ、結合の手というのは電子対のことですが、

この電子対同士は反発します。

反発するということはお互い真逆の方向に移動するってことです。

別の表現をするとできるだけ遠くに行きたくなります。

電子対同士ができるだけ遠くになるためにはどうすればよいでしょう?

平面で考えると90°ずつ離れれば一番遠くなりそうな気がしませんか?

でも、もっと遠くなる方法があります。

実際には分子が存在している空間というのは3次元です。

だから奥行きもあります。

すると結合の手4本ができるだけ遠くになるためには、、、

上記図のように正四面体の頂点方向に結合の手を伸ばしていけば

一番遠くなります。

上記図は正三角形を4枚貼り付けた正四面体です。

これの頂点に向かって結合の手を伸ばしていくことで

結合の手同士を遠くすることができます。

約109.5°です。

ということは90°よりも遠くすることができます。

ということで炭素が自分以外の他の4原子と結合する場合には

結合の手4本を正四面体の頂点方向に伸ばした形になります。

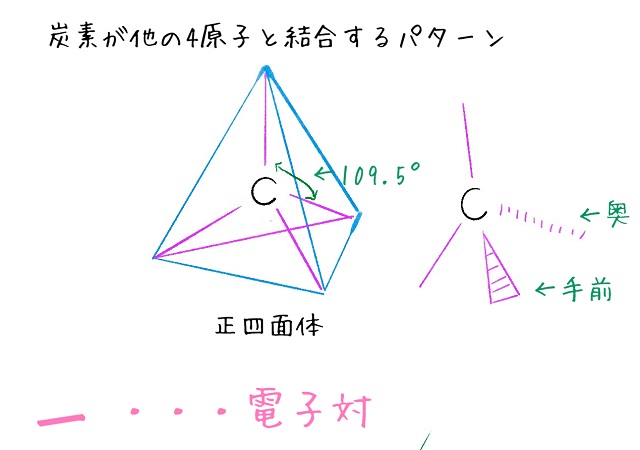

ところで正四面体の頂点方向に伸ばした図を

上記のように書きました。

ただ、これだと奥行きとか手前とか

3次元的に把握するのが難しいと思います。

そこで、、、

楔形の部分を手前、破線を奥で表現します。

普通の線は普通に紙の面です。

とすると3次元的に正四面体を理解・把握することができますね。

この書き方は私が獣医大の獣医薬理学の講義で学んだものです。

⇒当ブログ管理人のプロフィール

別に獣医大学でなくても大学などの有機化学の講義で

よく使われている書き方です。

慣れるのに時間がかかると思いますが、

何回も見ていると慣れていくと思います。

炭素の結合の手である電子対同士は反発し合います。

そこでより遠くに電子対同士が離れようとした結果、

正四面体に落ち着いたということです。

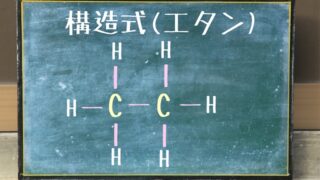

炭素を中心に正四面体の構造を持つ有機化合物の例としては

メタンとかエタンとかプロパンなどがあります。

#今日の構造式 3

メタン。炭素に水素4つがつながった、最も基本的な有機化合物です。平面的な構造式では正方形に描かれることが多いですが、実際には正四面体型の構造をしています。要は、水素同士が反発してお互い最も遠くなろうとした結果と理解すればよいかと。 pic.twitter.com/EJ5P3qoiVL— 佐藤健太郎 (@KentaroSato) November 13, 2020

この記事のテーマは終わったので

ここで記事を書き終えてもよかったのですが、

もう少し、記事を書くことにしますね。

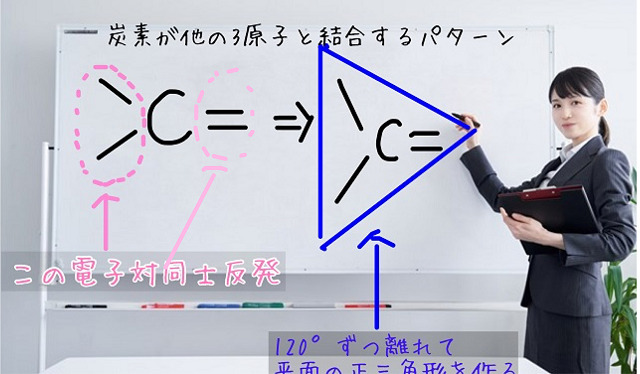

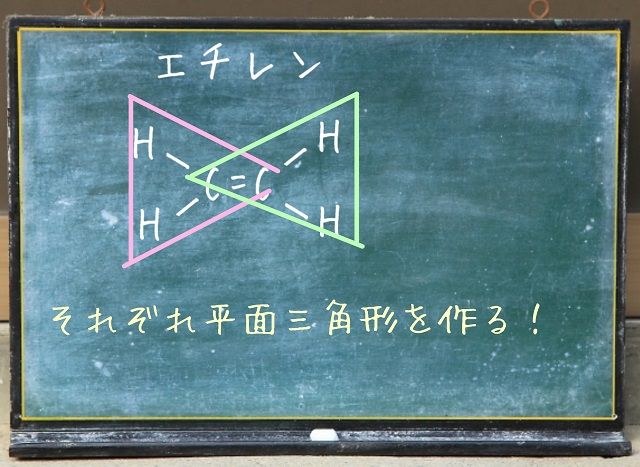

炭素が他の3原子と結合する場合はどうなる?

炭素が自分以外の他の3原子と結合する場合についてみていきましょう。

炭素は手が4本ありますが、4本のうち3か所を使って自分以外の他の3原子と結合する場合、

どうなるでしょう?上記図のようになります。

二重結合が1か所、残りの単結合が2か所あります。

上記図のように電子対同士で反発します。

するとお互い遠くなるためには120°ずつ離れれば一番遠くなりますね。

ということで120°ずつ離れて平面の正三角形ができます。

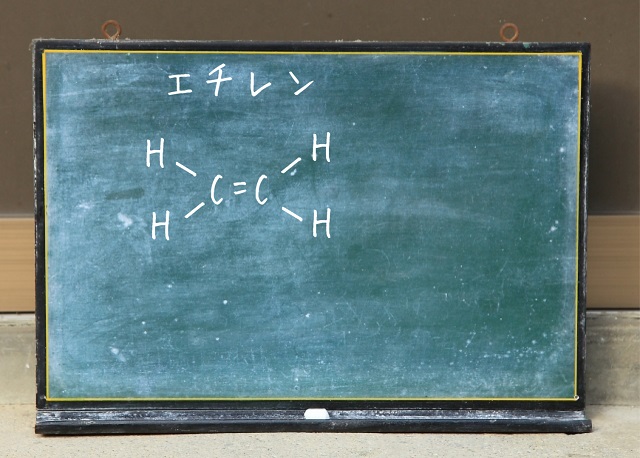

ところでエチレンというのはリンゴの表面から出ているガスです。

身近な例でいうとコンビニで買い物すると

有料になりますが、袋に店員さんが入れてくれますね。

袋の成分はポリエチレンです。

ポリエチレンというのはエチレンがたくさんつながったものです。

エチレンですが、上記図のような構造をしています。

炭素が自分以外の他の3原子と結合しています。

左側の炭素Cは隣のC(これも自分以外の原子)と左側にいる水素H2つと結合していますし、

右側の炭素Cは自分より左側の炭素C(これも自分以外の原子)と自分より右側にいる水素H2つと結合していますね。

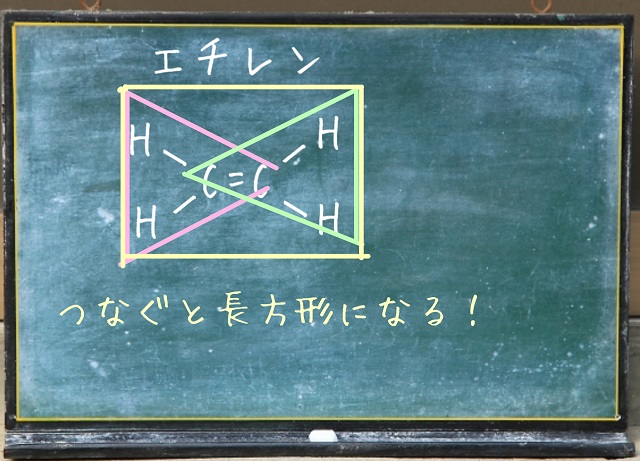

で、炭素Cはそれぞれ自分以外の3原子と平面三角形を作ります。

結局つなぎ合わせると、長方形になります。

つまり、エチレンは長方形になるということです。

不思議な話ですが、

芽には見えませんがリンゴの表面から上記図のような長方形の構造をしたエチレンガスが

出ているわけですね。

ジャガイモとリンゴを一緒に入れておくと

ジャガイモの芽が出てきにくいのはエチレンガスのおかげです。

リンゴから出てくるエチレンには植物の成長を促進する作用があります。

「だったらジャガイモと一緒に入れたら、ジャガイモから芽がどんどん出るんじゃないの?」

って思った方もいるかもしれませんね。

ですが、ここは不思議な話ですが、

ジャガイモの芽に対してはエチレンは抑制的に働きます。

なので、リンゴとジャガイモを一緒に入れておくと

リンゴから出るエチレンガスの影響でジャガイモの発芽を抑えることができるわけですね。

薬膳で秋の養生の基本はスープ。

辰巳芳子先生いのちのスープではポタージュがスープの基本。その決め手は玉葱とジャガイモ。 ジャガイモは胃腸を丈夫にして、気を補うので元気がない時に。リンゴと一緒だとリンゴのエチレンガスで発芽しにくくなります。 #薬膳 #中医学 #いのちのスープ pic.twitter.com/GbtVAdrAtY— 乾康彦 子宝とアトピーのための薬膳と漢方中医学 (@inuikanpo) October 14, 2020

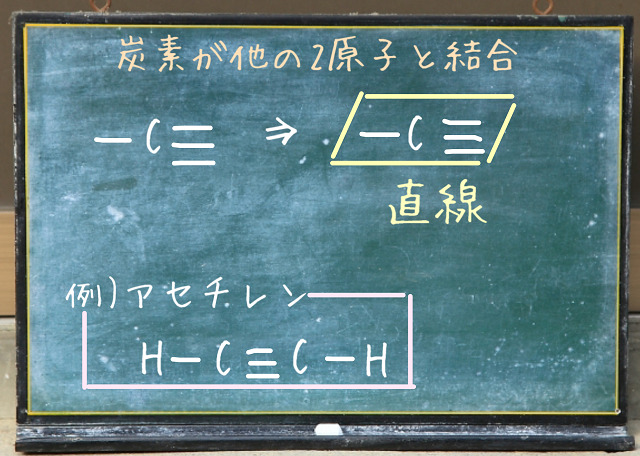

炭素が他の2原子と結合する場合はどうなる?

炭素が自分以外の他の2原子と結合する場合はどうなるのでしょう?

上記図のように3重結合でくっつきます。

お互い電子対同士離れたいので、正反対の方向に移動すれば

もっとも距離が離れますね。

ということで直線になります。

炭素が自分以外の他の二原子と結合したものとして

アセチレンなどがあります。

なのでアセチレンは直線形になります。

以上で解説を終わります。