今回の記事ではαアミノ酸(アルファアミノ酸)の覚え方について解説します。

忘れにくくなるためのコツをお伝えしていきます。

そのためにはまず高校化学レベルのアミノ酸の知識が必須です。

なのでまず高校化学レベルのアミノ酸について先に解説しますね。

Contents

αアミノ酸(アルファアミノ酸)の覚え方

高校化学で覚えるべきアミノ酸の知識

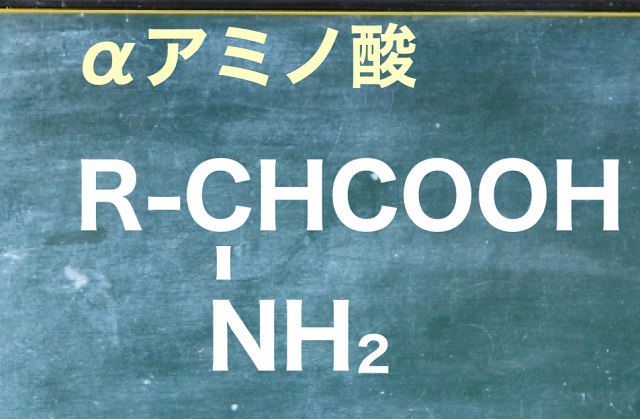

アミノ酸は化学的にいうとアミノカルボン酸になります。

アミノ酸=アミノカルボン酸

・$COOH $(カルボキシ基)

・$ーNH_2 $(アミノ基)

のどちらも持っています。

アミノ酸はアミノ基とカルボキシル基を持っているってこと。

だからアミノ基+カルボン酸=アミノカルボン酸

ということからアミノ酸となったわけですね。

αアミノ酸(アルファアミノ酸)を覚えた方がよい理由とは?

ところでアミノ酸にはいろいろあります。

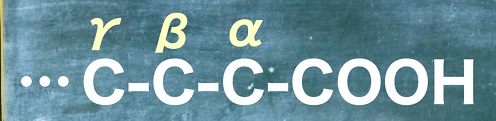

$COOH $(カルボキシ基)に近い方から順番に

炭素に名前をつけていきます。

・α炭素

・β炭素

・γ炭素

と名前をつけていきます。

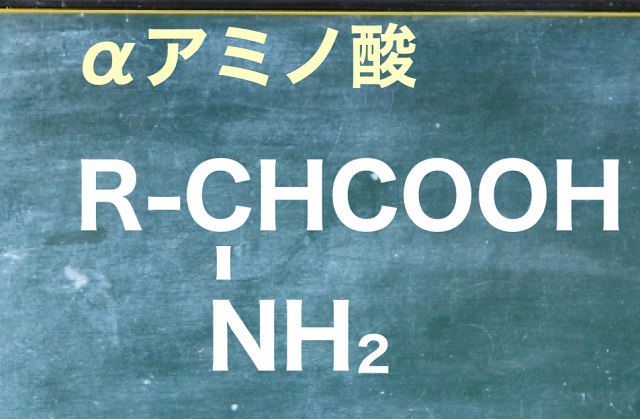

α炭素に$ーNH_2 $(アミノ基)がくっつけばαアミノ酸(アルファアミノ酸)

β炭素に$ーNH_2 $(アミノ基)がくっつけばβアミノ酸(ベータアミノ酸)

γ炭素に$ーNH_2 $(アミノ基)がくっつけばγアミノ酸(ガンマアミノ酸)

です。

ただ、タンパク質から取り出すことができるアミノ酸というのは

α炭素にアミノ基がくっついたαアミノ酸です。

だからαアミノ酸を覚えることが重要なのです。

ところで天然に存在するαアミノ酸は約20種類です。

アンミカ

_人人人人人人人人人人人人人人人人_

>α-アミノ酸って約20種類あんねん<

̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄— んでら (@Ndera_Guitar) October 29, 2022

この約20種類のαアミノ酸を全部覚えるのは大変です。

なのでこの記事では受験化学的に重要なアルファアミノ酸の覚え方を

後でご紹介していきますね。

覚えておけばいろんなところで役に立ちますよ。

たとえば「グルタミン酸って知ってる?」

「味の素に入っているやつでしょ!」って答えることができます。

さらに

「じゃ、グルタミン酸の構造式を書ける?」

って聞かれても「あぁ、書けるさ!」って

どや顔ができるようになります(苦笑)。

グルタミン酸ナトリウムが含む食品

・味の素

・インスタント味噌汁

・お茶漬けの素

・調味料グルタミン酸ナトリウムは食欲を抑える機能のある視床下部の機能低下させます。なので、ついつい食べてしまうを抑えることができないのは、その食べているものが影響してるかもしれません。

— 健康帝王はにわ (@Bookman45447125) March 1, 2023

他にもテレビを見ていると肉のうまみ成分みたいな話が出てきますよね。

この話を見てすぐに「グルタミン酸とイノシン酸が混ざっててね」

みたいに自慢できるわけですよ。

昆布と椎茸だけだとグルタミン酸とグアニル酸の出汁は取れますけど

肉のうまみ成分のイノシン酸がどうしても欠けると思うんですよね— muchi (@muchi_00) March 2, 2019

文系の人だと構造式なんて学んでないので

「グルタミン酸」とか「イノシン酸」という単語でしか表現できません。

でも高校化学で構造式を覚えてしまえば、

その構造式からどんな性質があるのか?理屈で話すことができるようになります。

しかもグルタミン酸の話を聞いても

感じ方見え方がまったく違ってくることになると思います。

そんな感じでビジュアル的にアミノ酸という文字が入ってくるだけの人と

ちゃんと構造式の意味まで理解してアプローチできる人とでは

理解度がまったく違ってくるということです。

αアミノ酸(アルファアミノ酸)の分類

・同じものを中性アミノ酸

・$COOH $の数が$ーNH_2 $の数より多いものを酸性アミノ酸

・$COOH $の数が$ーNH_2 $の数より少ないものを塩基性アミノ酸

といいます。

これは知っておいた方がよいでしょう。

アミノの結晶

アミノ酸は自分の中に$COOH $と$NH_2 $を持っています。

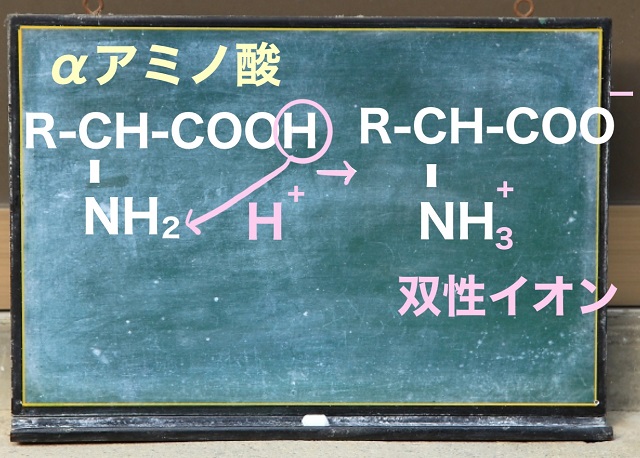

そしてアミノ酸は自分の中で水素イオン($H^{+} $)のやり取りを行います。

$COOH $のH($H^{+} $)が$NH_2 $の方に行くわけです。

$H^{+} $が$NH_2 $の方に行くので

上記のようになります。

こんな感じで自分の中に+とーのイオンを持っているものを双性イオン(そうせいいおん)とか両性イオンといいます。

ということでアミノ酸は不思議な物質です。

自分の中にプラスとマイナスを持っているわけです。

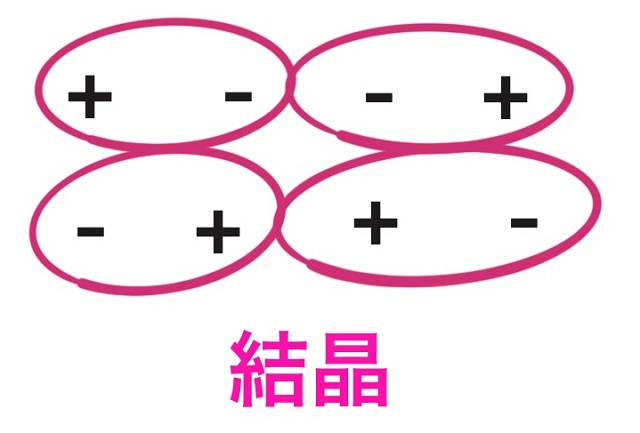

アミノ酸の結晶というのはプラスとマイナスの引力で

できあがっている結晶になっています。

有機化合物というのは沸点や融点が低かったりして

簡単に燃えたりします。

たとえばエタノールはお酒です。

お酒は簡単に沸騰します。

命がけで飲む安酒は格別だろうなぁ

お酒沸点低いじゃろ?エンジン焼けそう— なつめ (@natsume_suzuna) May 29, 2018

でもアミノ酸、たとえば味の素。

味の素を鍋の中に入れて加熱してもそう簡単に溶けません。

上記画像のようにアミノ酸はプラスマイナスが交互になって

強い力で結びついているからです。

NaCl(食塩)というイオン結合の親せきみたいなものなのです。

食塩を鍋の中に入れて加熱してもなかなか溶けません。

800℃くらいで溶けます。

食塩を800℃より高温に加熱すると融けて液体になります😳。加熱をやめるとすぐに固まりますが、高温なのでマッチをつけると火がつきます😌。#融点 pic.twitter.com/IH0C80IhJm

— M31nebula (@masamun75) November 17, 2020

アミノ酸も水には溶けますが

単独で加熱すればなかなか溶けません。

融点、沸点が非常に高いということです。

アミノ酸は双性イオンだから、分子間に静電気力が働いて、融点・沸点が高く、有機溶媒に溶けにくい!

— シュナウザー@NFP8 (@xug7mt) July 9, 2018

また、シンナー、ベンゼン、クロロベンゼンなどは

石油(有機化合物の仲間)です。

石油は通常、水には溶けません。

水に溶けにくいものが多いです。

でも、アミノ酸は水に溶けます。

たとえば味の素(アミノ酸の一種)をみそ汁の中に入れると簡単に溶けます。

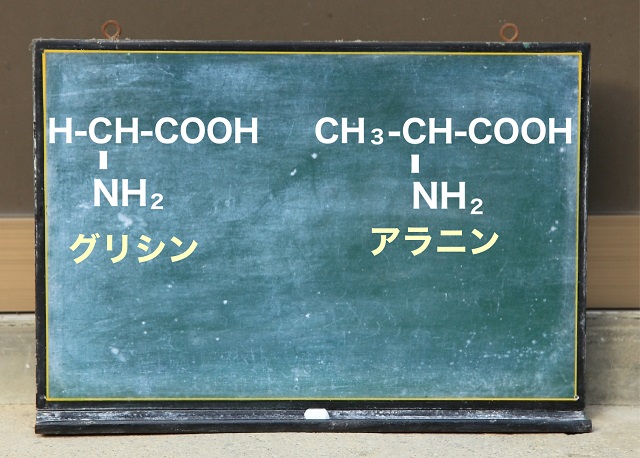

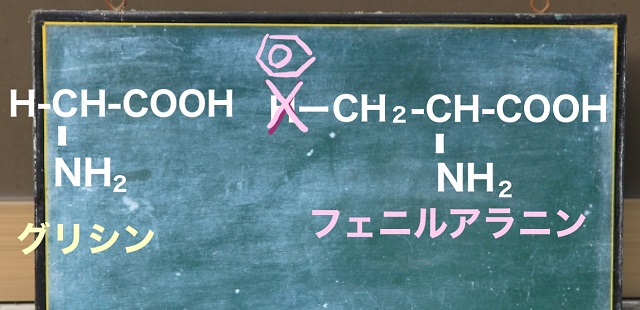

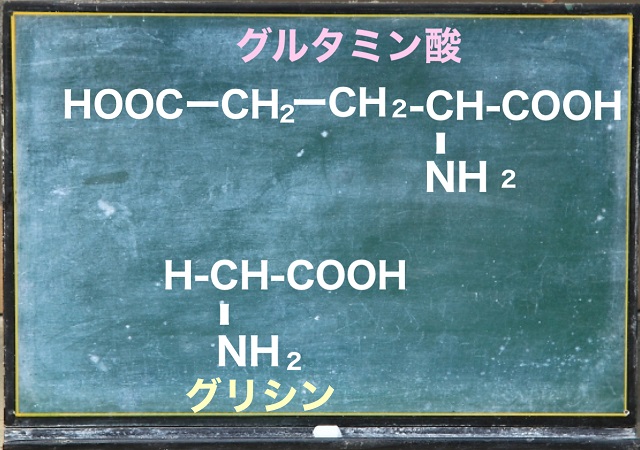

αアミノ酸(アルファアミノ酸)の1つグリシン

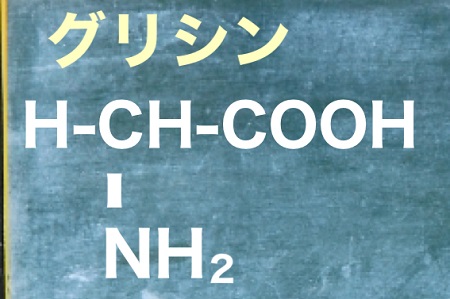

上記構造式はグリシンです。

RのところがH(水素)になっただけです。

約20種類知られているαアミノ酸の中で

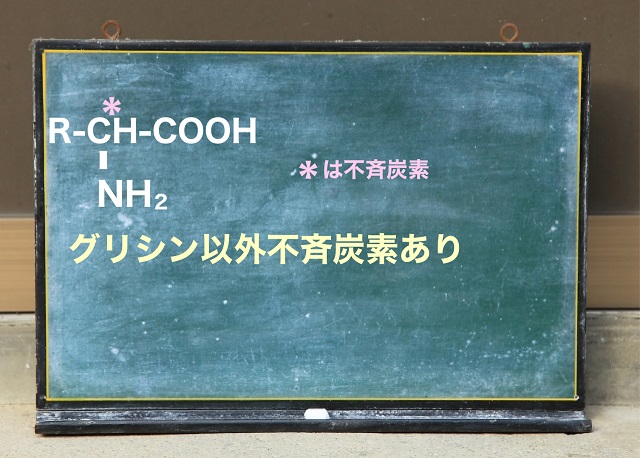

グリシンというのは唯一不斉炭素原子(ふせいたんそげんし)を持ちません。

不斉炭素は炭素Cの手4本に全部違うものがついているもののことです。

グリシンの場合、中心の$CH $の周りに左側に水素H、

$CH $と書いているのも水素Hなわけです。

水素Hが2つ(同じもの)ついているので

不斉炭子になりません。

不斉炭素がないということは

鏡に映った関係である左手と右手が存在しません。

なのでグリシンは光学異性体がないということです。

αアミノ酸(アルファアミノ酸)グリシン以外には光学異性体が存在する

逆にグリシン以外のαアミノ酸は不斉炭素を持つということです。

なぜならRの部分にH以外がつくことになるからです。

ということでグリシン以外のアルファアミノ酸というのは不斉炭素を持ちます。

覚えておくと、αアミノ酸の暗記に役立つと思います。

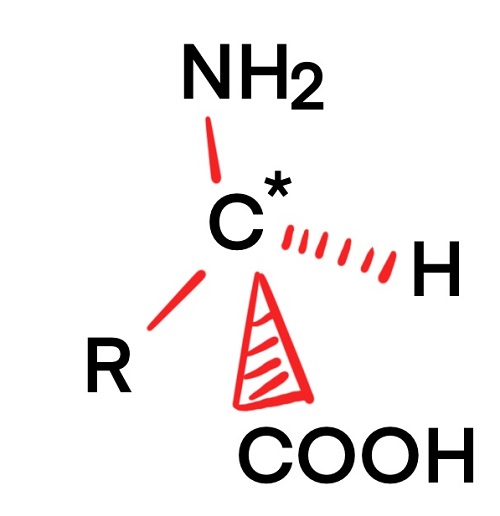

そうするとこの不斉炭素の炭素って

自分以外の4原子と結合しているということになりますね。

・R

・N($NH_2 $の)

・H

・C(COOHの)

のことです。

こんな感じで自分以外の4原子と結合しているときって

正四面体形になるんでしたね。

正四面体の表記は

太線が手前、点線は奥、

実線は同一平面上を意味しています。

以上のルールを踏まえて書くと

上記画像のような正四面体ができあがります。

そして不斉炭素を持っているものが鏡にうつす前と

鏡にうつしたものの2つ存在するということです。

左手を鏡にうつすと右手になるんでしたね。

上の画像をご覧ください。

アミノ酸の左手と右手ですが、

片方をL体、もう片方をD体といいます。

有機化学を専門的に勉強するようになるとL体、D体の

名前の付け方のルールがわかるようになります。

ですが、ここではあくまでもアルファアミノ酸の覚え方についての解説なので

そこまで深入りする必要はないです。

ここではL体とD体というのがあるんだというくらいの理解でOKです。

ところでL体は自然界に存在します。

なので天然のタンパク質から得られるアミノ酸はL体です。

たとえばコーラ。

コーラはL-フェニルアラニン化合物と書いています。

L体が入っているということです。

@sousaikka @kaedesunrise コーラに含まれている甘味料アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース など 特にアスパルテームが妊娠中や小さい子にはあまり飲ませないほうがいいのだそうです それ以上に正体不明の飲み物なんですw

— 鴨川 (@kamo01kmgw) April 14, 2012

αアミノ酸(アルファアミノ酸)の覚え方

ここまでの内容が理解できたら

あとはαアミノ酸を覚えるだけです。

ここでは高校化学で重要なものをご紹介していきます。

なので今回の記事で解説する程度のアルファアミノ酸は覚えるようにしましょう。

アミノ酸というのは慣用名といって発見したものから順番に

名前がついているので法則性がありません。

たとえば犬。

ある犬をダックスフンド、ある犬をミニチュアシュナウザーと名付けた。

これって法則性はありませんよね。

だからこれはダックスフンドなんだ、これはミニチュアシュナウザーなんだって

覚えるしかないわけです。

これと同じことがαアミノ酸にも言えます。

アルファアミノ酸も1つ1つ名前と構造を覚えていくしかありません。

せいぜい約20種類しかありませんので

そのまま覚えていきましょう。

まず中性アミノ酸から。

カルボキシル基の数とアミノ基の数が同じものですよね。

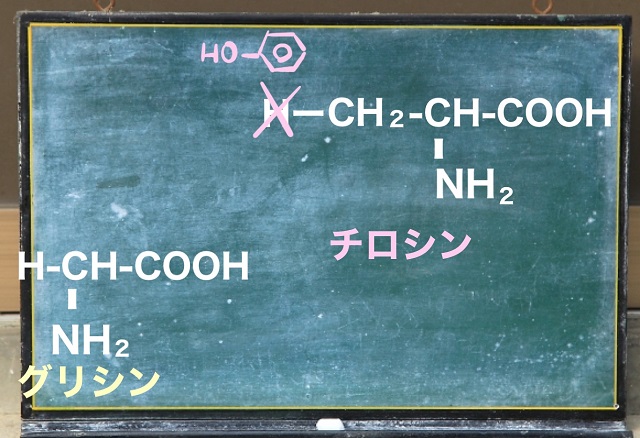

その中でも先ほど解説しましたが水素Hがくっついたものをグリシンといいました。

この水素Hを$CH_3 $に置き換えるとアラニンになります。

アラニンとグリシンは絶対暗記してください。

グリシンは不斉炭素がないアミノ酸として有名。

アラニンは不斉炭素があります。

これは先ほどの解説を読んでいただければ常識的に理解できますよね。

だからここまでくどくどと解説してきたわけです。

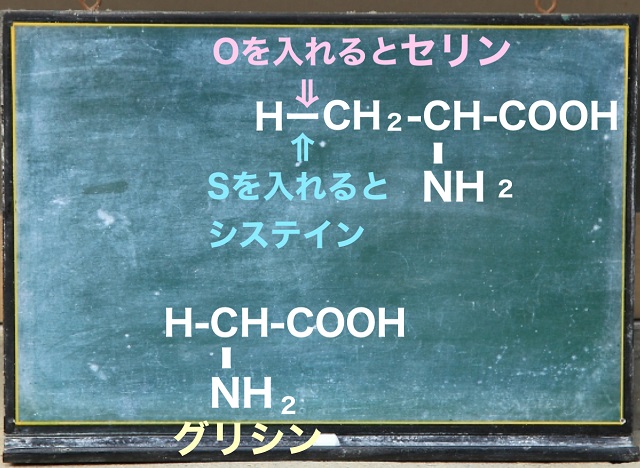

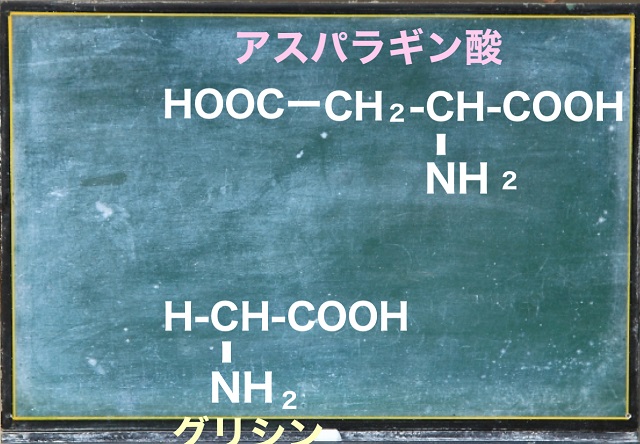

ここからはちょっと大変ですが

覚えるコツとしてはアラニンを変えていくような感じでいきましょう。

これをアラニン誘導体といいます。

そうすると記憶がちょっと楽になりますし

忘れにくくなります。

アラニンには$CH_3 $がありますね。

$CH_3 $をH-$CH_2 $ーとしましょう。

見た目は違っても同じことですよね。

アラニンの水素Hをベンゼン環にするとフェニルアラニンになります。

なぜならベンゼンのことをフェニル基というからです。

フェニル基がくっついたアラニンということでフェニルアラニンという覚え方が有益でしょう。

次にHをフェノールの親戚をくっつけるとチロシンになります。

またアラニンのCとHの間に酸素Oを入れてみましょう。

するとセリンになります。

CとHの間に硫黄Sを入れるとシステインになります。

こうやると結構覚えられます。

それからアラニンのHをCOOHにするとアミノ酸全体のCOOH(酸性)の数が2個で

アミノ基(塩基性)の数が1個なので酸性アミノ酸になります。

で、HがCOOH1個に変化したものをアスパラギン酸といいます。

それからアスパラギン酸においてHとCOOHの間に

$CH_3 $を1個入れましょう。

するとグルタミン酸になります。

味の素の原料ですね。

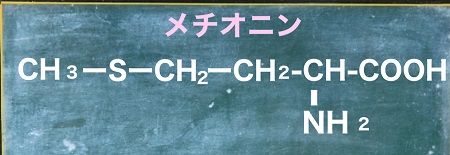

それから硫黄Sを含むアミノ酸としてメチオニンがあります。

髪の毛に含まれています。

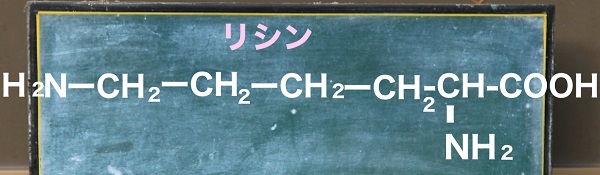

あと、塩基性アミノ酸としてリシンが有名です。

以上が覚えるべきαアミノ酸でした。

ちなみに

たとえばグルタミン酸は不斉炭素が存在するので

左手と右手が存在して片方がうまみ成分として感じられます。

もう一方は苦いので除去して

片方だけが入っているのが味の基です。

以上で解説を終わります。