今回の記事では立体異性体の中の

光学異性体(鏡像異性体)の書き方についてわかりやすく解説していきます。

光学異性体(鏡像異性体)の書き方

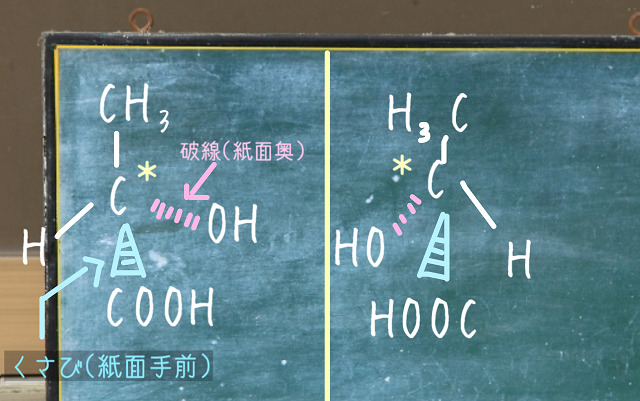

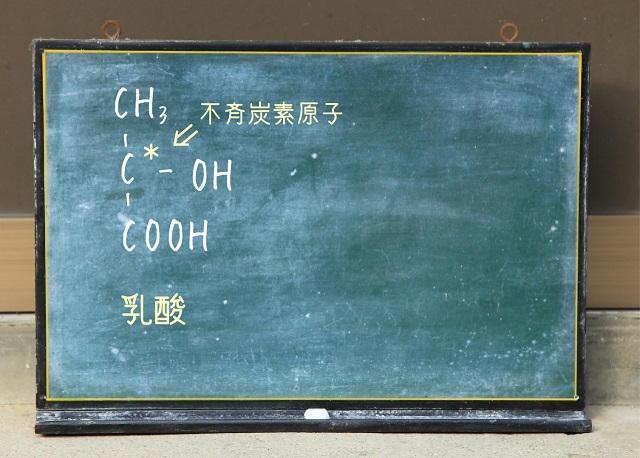

光学異性体の具体例として乳酸があります。

上の構造式は乳酸です。

乳酸の構造式を見てみると、中心のC(炭素)から見ると

全部違うものがついていますね。

炭素の結合の手4本に『H』、『$CH_3 $』、『OH』、『COOH』

と全部違うものがついています。、

全部違うものをついている炭素に『*』をつけます。

そして*のついている炭素を『不斉炭素原子』といいます。

不斉炭素原子は『ふせいたんそげんし』と読みます。

この不斉炭素原子を持っているものは鏡にうつった関係の立体異性体が存在します。

炭素が自分以外の他の4原子と結合しています。

ということは正四面体を作っています。

⇒炭素が他の4原子と結合するとき正四面体になる理由とは?

ということで*のついている炭素を中心に正四面体ができます。

(こんな感じで光学異性体の書き方について書いてますので、

できればあなたも手を動かして紙に書いてみてくださいね)

不斉炭素原子である炭素の結合の手4本に

『H』、『$CH_3 $』、『OH』、『COOH』がついているわけですね。

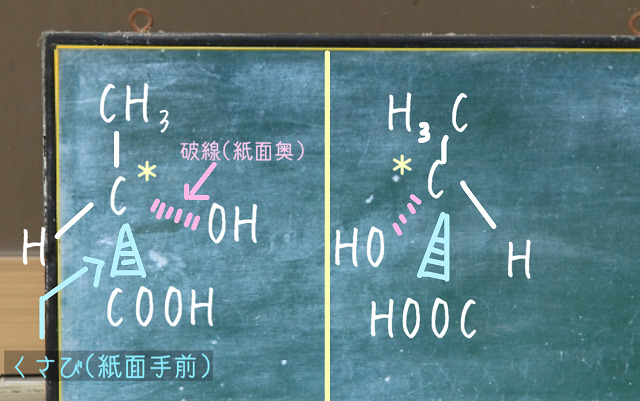

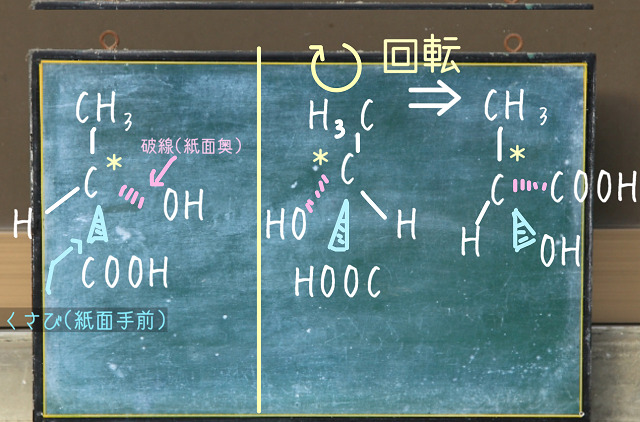

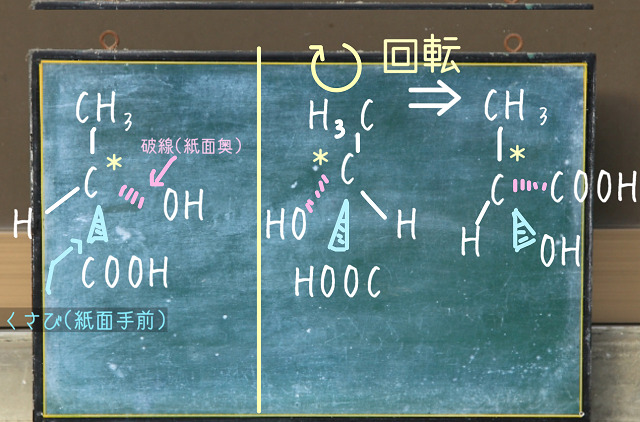

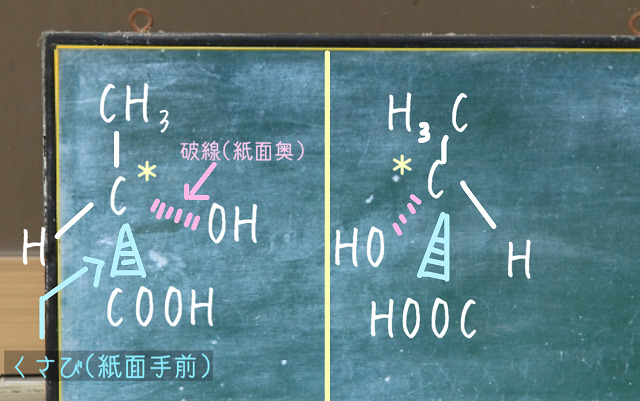

まず上記図の左側をご覧ください。

上記のような形になります。

これを鏡に映したものも立体異性体として存在します。

右側の式になります。

くさび型は紙面の手前、破線を紙面奥として表現することで

位置関係がすごくわかりやすくなりますよ。

そして鏡に映った状態を想像して左と右の式を作ってみてください。

もう少しわかりやすく書き方について説明しますと、

あなたの左手を鏡に映してみてください。

左手を鏡に映すと右手になりますよね。

左手にしかつけられない右手にはめられますか?

あるいは右利き用の野球のグローブを左手にはめることができるでしょうか?

できませんよね。

左手と右手は鏡にうつった関係であっても違うものですね。

こういうのを立体異性体の中の光学異性体といいます。

鏡にうつった関係です。

もう少しイメージを深めてみましょう。

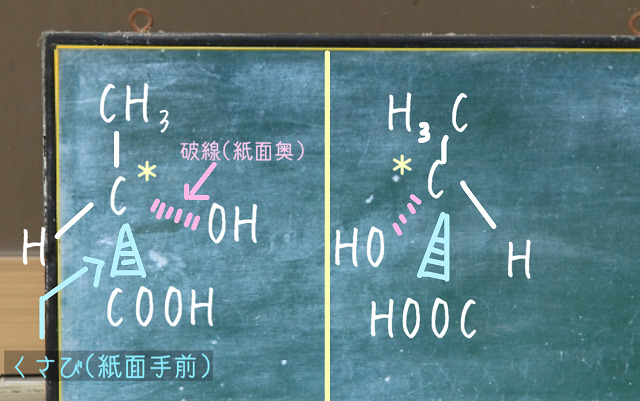

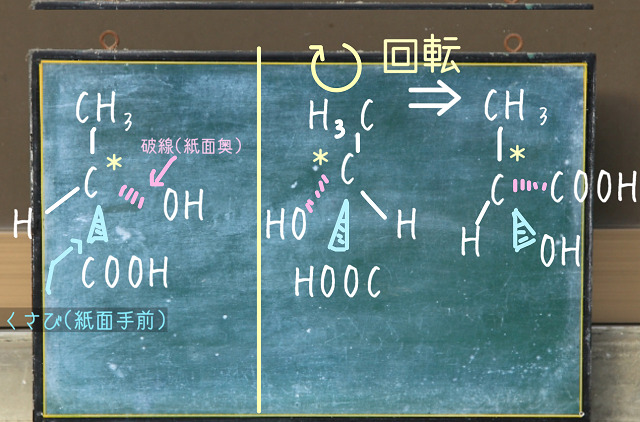

右側の$H_3C $をつまんでくるっと回転させてみましょう。

正四面体のてっぺんをつまんでくるっとHが左側になるまで回してみましょう。

すると、上記図のようになります。

すると手前の『COOH』は奥に行きますね。

破線がくさび型に変わるってことです。

OHは奥にあったので手前に来ます。

すると最初に書いた一番左側の式と回転した後の一番右側の式を比較してみてください。

$CH_3 $と不斉炭素原子と『H』は同じ位置にありますね。

でも、『OH』と『COOH』は逆になっていますよね。

こんな感じで鏡にうつった関係のものは違うものだということが

はっきりとわかりましたね。

こんな感じで上記の左右の関係を光に対する性質が違うので光学異性体といいます。

あるいは鏡に映った関係なので鏡像異性体ということもあります。

不思議ですよね。

左手と右手で何が違うのでしょう?

光に対する性質が違います。

これを旋光性が異なると表現したりします。

他にも生体反応が異なるという特徴も光学異性体にはあります。

片方はおいしく感じて片方が苦く感じたり、

あるいは片方は薬になって片方は毒になるということもあります。

たとえば、L-フェニルアラニン化合物は光学異性体の一種です。

Lは光学異性体の片方を指します。

味の素にはグルタミン酸があり、グルタミン酸にも左手と右手があります。

片方はうまみ成分でもう片方は雑味が入っています。

だから片方のうまみ成分だけが入っています。

ちなみに片方だけを取り出すことを光学分割といいます。

以上で光学異性体の書き方についての解説を終わります。