「有機化合物、よくわかんないよ。挫折しそう」と

有機化合物をややこしくしている原因に異性体があります。

ただ異性体があるからこそ、

有機化合物の研究が令和4年になっても進展していっているわけです。

今回、筑波大学などの研究チームは、鏡像異性体の分子の役割は生物の中でも相当広い事を示唆する最初の発見をしたよ。それは「カタユウレイボヤ (𝐶𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠)」というホヤに対する実験を通じて判明した事だよ。ところでホヤってそもそも何って疑問にちょっとだけ答えるね。 pic.twitter.com/TKdpwZ1RkJ

— 彩恵りり🧚♀️科学ライター✨おしごと募集中 (@Science_Release) March 17, 2022

異性体というのは分子式が同じで性質が異なるもの同士のことをいいます。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

⇒異性体とは?【有機化学必須知識】

たとえば$H_2SO_4 $といったら硫酸しかありません。

でも、$C_4H_{10} $って言われると構造が1つに決まりません。

$C_4H_{10} $には2つあるからです。

これが有機化合物の勉強を難しくさせている理由の1つです。

分子式が同じ$C_4H_{10} $でも沸点が違うものが2種類存在したりします。

こういうのを異性体といいます。

・構造異性体

・立体異性体

の2種類があります。

構造異性体と立体異性体はきっちりと見分けられるようになっておきましょう。

コチラの記事を読んでいただければ大丈夫です。

⇒異性体とは?【有機化学必須知識】

どうして見分けられるようになった方がよいか?というと

たとえば、「構造異性体を調べよ」という問題が出たら

立体異性体について記述したら間違いになってしまいます。

あるいは「異性体を調べよ」という問題だったら

構造異性体も立体異性体も記述しないといけません。

それから、

・幾何異性体

・光学異性体

があります。

今回の記事では構造異性体について例を挙げながら解説していきます。

構造異性体には3パターンあるので例も3つ用意しますね。

構造異性体の例

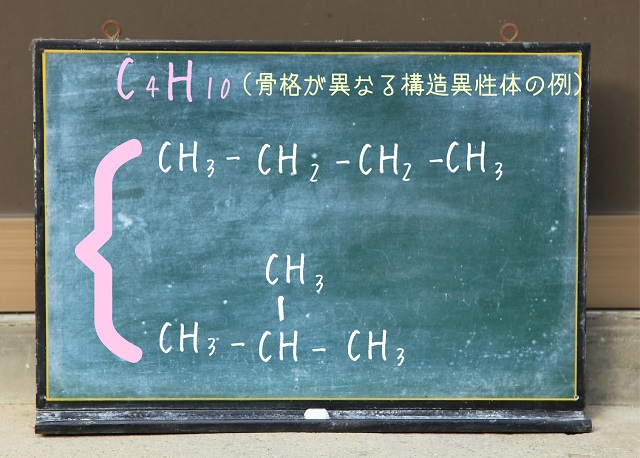

構造異性体の例(1):骨格が異なるパターン

たとえば$C_4H_{10} $

これは炭素4個と水素10個ということですね。

略式構造式、簡易(簡略)構造式で書くと以下のようになります。

⇒簡略構造式の書き方ルールについてわかりやすく解説

上記簡易構造式の炭素の数は4個、水素は10個です。

同じ$C_4H_{10} $なのに上記図のように2種類あります。

上の方の構造式の方が下の方の構造式より沸点が高いです。

沸点が違ってくる、つまり性質が違います。

これが構造異性体の1パターン目で『骨格が違う構造異性体』です。

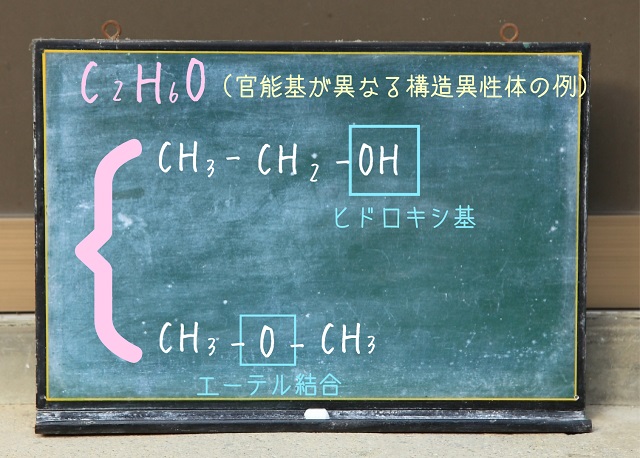

構造異性体の例(2):官能基が異なるパターン

2つ目のパターンは$C_2H_{6}O $です。

$C_2H_{6}O $なら以下のような構造式が存在します。

・沸点は上は約80℃で下はマイナス

・上は金属ナトリウムを刻んでいれると水素の泡が発生するが下は何も起こらない

です。

違いは何でしょう?

上はOHがついていますね。

このOHの部分をヒドロキシ基(ヒドロキシル基とも)といいます。

下の方はーO-となっていますが、エーテル結合が入っています。

上の方はヒドロキシ基を持っていて

下の方はエーテル結合を持っています。

つまり、上と下では官能基が違うということです。

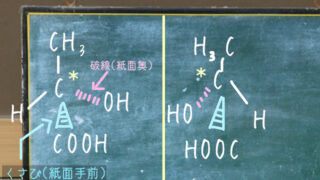

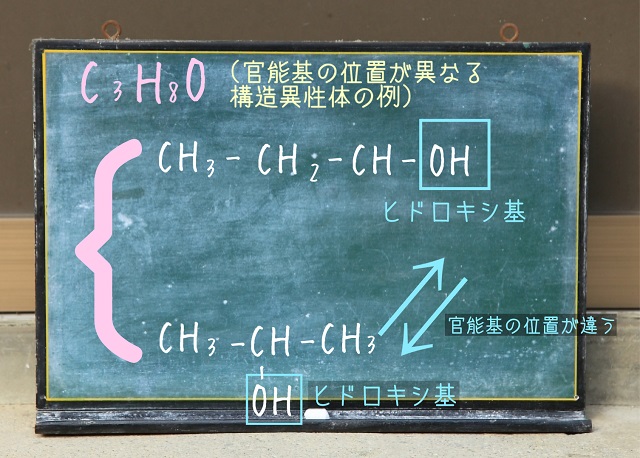

構造異性体の例(3):官能基の位置が異なるパターン

構造異性体には$C_3H_{8}O $があります。

上記画像をご覧ください。

上と下では同じヒドロキシ基がついていますが、位置が違いますね。

こんな感じで官能基の位置が違うという構造異性体もあります。

以上で構造異性体の具体例についての記事を終わります。