今回の記事では半透膜とは何か?全透膜と比較しながら

わかりやすく解説していきます。

Contents

半透膜とは?わかりやすく説明

・半透膜(はんとうまく)

・全透膜(ぜんとうまく)

という膜があります。

性質によって2種類を使い分けています。

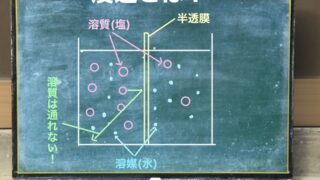

半透膜というのは溶質(塩とか)は通れないけど、

溶媒(水など)だけは通れる膜のことです。

溶質とか溶媒とは何か?についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

⇒溶媒・溶質・溶液の違いをわかりやすく例を挙げて解説

だから半透膜の場合、通過できるものは溶媒のみ(水など)ということで

ある意味、半人前の膜だから半透膜という理解でよいでしょう。

あるいは半分だけ通れる(塩などの溶質は通れないけど、水などの溶媒は通れるから)半透膜です。

『半』分だけ『透』過できるから半透膜です。

これに対して全透膜は溶質(塩)も溶媒(水)も両方通ります。

『全』部『透』過するから全透膜です。

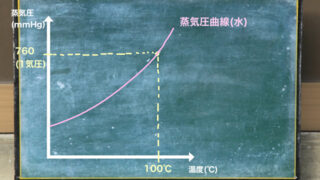

次の記事で浸透圧について解説しますが、

浸透圧は半透膜の性質を利用して考えることになります。

なので、半透膜の性質をよく覚えておいてくださいね。

半透膜は溶媒(水)は通すけど、溶質(塩など)は通さない膜のことでしたね。

半透膜と全透膜の具体例

半透膜と全透膜の具体例をご紹介します。

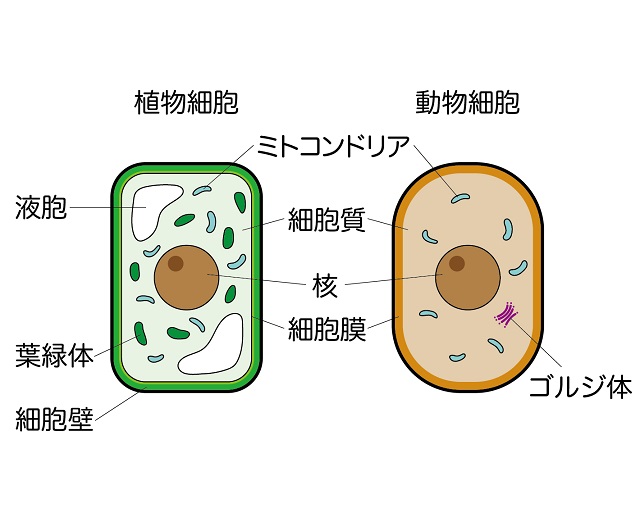

・細胞膜

・セロハン膜

などがあります。

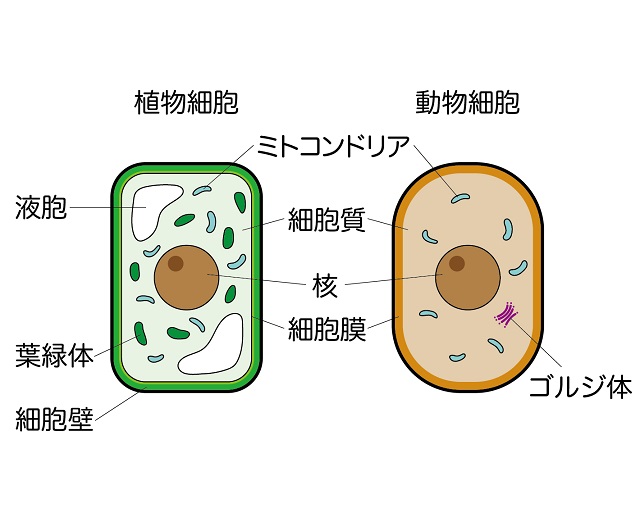

特に細胞膜ですが、すべての細胞の表面には

動物、植物問わず、薄い細胞膜という膜があるのですが、

細胞膜は半透性を持っています。

なので、細胞膜は半透膜の具体例になります。

・細胞壁

・ろ紙

があります。

|

|

ろ紙は上記画像のようなものです。

化学の実験で使います。

ろ紙は全透膜なので溶媒も溶質も両方通します。

わかりやすくいうと

食塩水を入れるとそのまま通るってことです。

細胞壁は植物細胞だけが持つ硬いものです。

植物の細胞に見られます。

動物の細胞は細胞膜「だけ」で表面が覆われています。

でも、植物の細胞は細胞膜ももちろんありますが、

細胞膜の外側に鎧みたいな硬いものがあります。

これが細胞壁です。

細胞壁は全透性を持っているので溶媒も溶質も関係なく通します。

次の記事では浸透圧について解説しますので

特に半透膜についてよく理解しておいてくださいね。

以上で解説を終わります。