前回の記事では半透膜について解説しました。

今回は半透膜の知識が前提になりますので

まだご覧になっていない方は、先にこちらをご覧ください。

⇒半透膜とは?わかりやすく解説

今回の記事では浸透(現象)とはどんな現象なのか

わかりやすく解説していきたいと思います。

また、浸透について解説した後、浸透の具体例をいくつかご紹介していきます。

Contents

浸透(現象)とは?わかりやすく説明

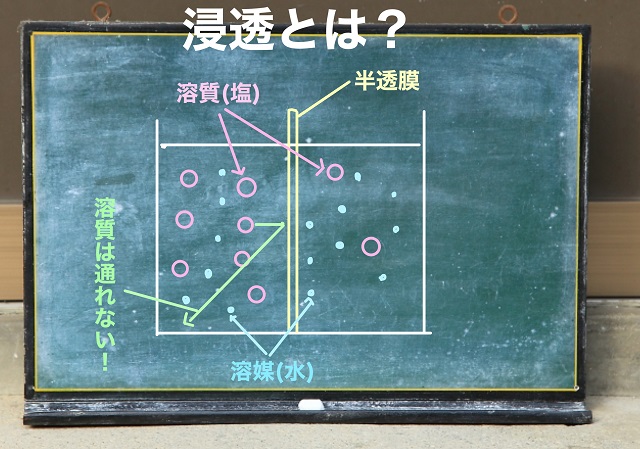

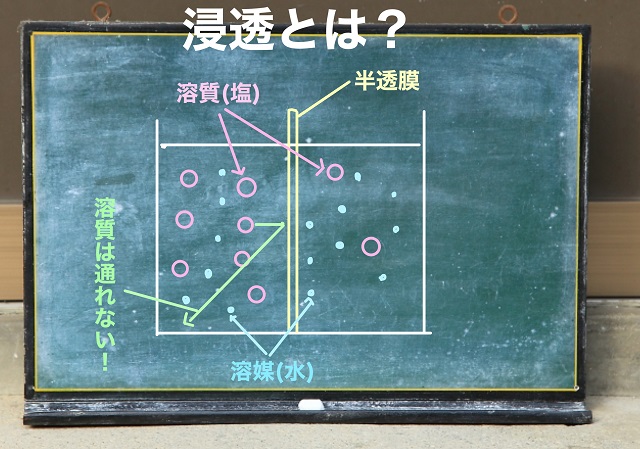

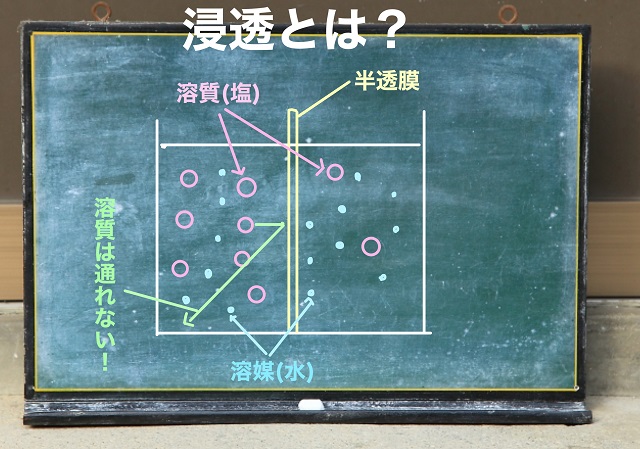

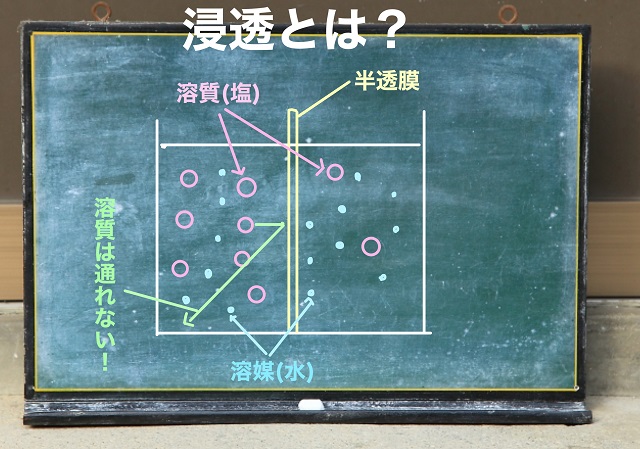

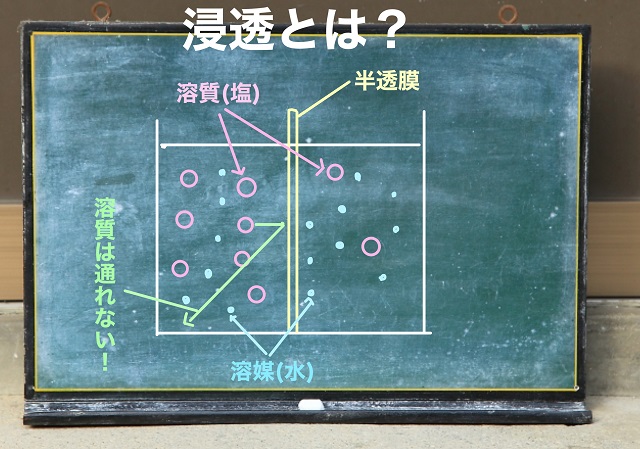

まず以下の図をご覧ください。

左右に濃度の異なる水溶液(食塩水)が入っています。

左側の方が右側よりも濃度が高いです。

溶媒と溶質の違いがわからない方はこちらの記事をご覧ください。

⇒溶媒・溶質・溶液の違いをわかりやすく例を挙げて解説

ここでは簡単に説明しますと、

溶媒は水のことで、溶質は塩、水溶液は食塩水と理解しておいてください。

今、ピンクで書いたのが溶質(塩)です。

水色で書いたのは溶媒(水)です。

濃度の異なる水溶液が今、半透膜を境に接触しています。

左の方が塩の量が多いので右よりも濃度が高いです。

ところで濃度の異なる水溶液が接触すると均一な濃度になろうとします。

自然界の大法則です。

自然界の大法則なんて、世の中そんなにいっぱいあるわけではありません。

他に万物は2つの極でできているとかですかね。

水と火とか、マイナスとプラスみたいな感じです。

たとえば、電気ってプラスとマイナスがありますよね。

あと循環するってのも自然界の大法則の1つでしょう。

たとえば、1年で春夏秋冬を循環していますよね。

今、あなたがこの記事を読んでいるのがいつかわかりませんが、

今日から1年後の同じ日も同じ季節でだいたい同じような気温だと思います。

まぁそれくらい濃度の異なる水溶液が接触すると均一な濃度になろうとするのも自然界の大法則の1つです。

で、左の方が塩の量が多い(食塩水全体のグラム数は同じという前提)ので濃度が高いです。

ただ、自然界の大法則により同じ濃度になろうとします。

では同じ濃度になるとき、左、右、どっちが動けばいいのでしょう?

一番手っ取り早いのは左側の溶質が右側に移動すれば同じ濃度に近づきますよね。

食塩の濃度って食塩のグラム÷食塩水のグラムに100%をかけたものですからね。

たとえば、食塩が10gで食塩水が100gなら10÷100=0.1で

0.1×10=10%

これに対して食塩が20gで食塩水が100gなら

20÷100=0.2

0.2×100=20%

ということで、食塩水全体の量が同じなら食塩の量が多い方が濃度が高くなります。

話を元に戻します。

左側にある溶質(塩)が右側に移動すればいつの間にか左右で濃度は同じになるはずです。

ややこしいですけど、仮に食塩水が100gで食塩が30gが左であったとして

右が食塩水が100gで塩が5gであったとき、

左から右に塩が10g移動したら

左は食塩水が90gで塩が20gとなり、濃度は低くなります。

右側は食塩水が110g(100g+10g)になり、塩は15gとなり濃度は高くなります。

こうやって少しずつ濃度が左右で同じになるような動きをすれば

いいのではないか?というわけです。

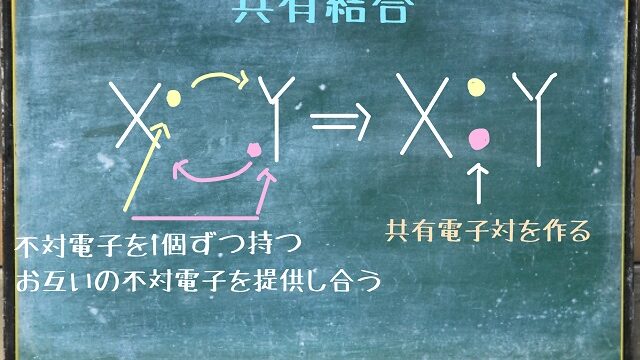

でも、前回の記事で解説したように半透膜というのは

溶媒(水)は通れるけど、溶質(塩)は通さない膜です。

⇒半透膜とは?わかりやすく解説

だから、左に存在する溶質(塩)が右側に入っていけず

戻されてしまいます。

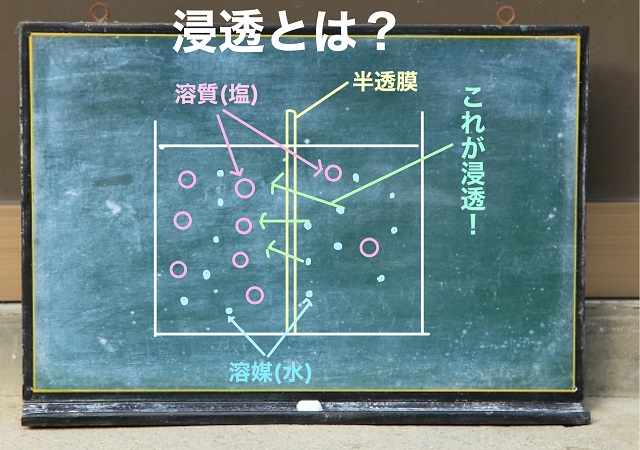

では同じ濃度になるにはどうすればよいでしょう?

右側の濃度が低い側の溶媒(水)が左側の濃度が高い側に移動するしかないわけです。

わかりやすくいうと薄い側から高濃度側に水が吸い込まれるしかありません。

溶媒分子が半透膜を通過して高濃度側の水溶液に向かって入り込んでいくしかありません。

この現象を浸透といいます。

半透膜を境にして溶媒分子が高濃度側の水溶液に引き込まれる現象を浸透といいます。

そして水を引き込む力を浸透圧といいます。

こうやって濃度が同じ水溶液になろうとします。

この浸透という現象ですが

初めて知った方もいるかもしれません。

でも、結構色々と身近に浸透現象を説明できるものがあります。

浸透(現象)の身近な例

たとえば、お風呂に人間が長時間つかるとどうなるでしょう?

風呂に長時間つかると人間の体液の方がお風呂の水より濃度が高いです。

人間の体液は0.9%の食塩水と同じ濃度です。

お風呂は真水です。

体液の方が濃度が高いですね。

ということはこの場合、人間の体に水が入ってくることになります。

長時間お風呂に入ると、皮膚がふやけてきます。

これは浸透現象の身近な例です。

他にもたとえば、白菜を唐辛子に漬け込むとどうなるでしょう?

キムチになります。

白菜の水分が抜けていきます。

浸透現象とは濃度の高いほうに溶媒(水)は移動する現象でしたね。

白菜みたいに水が多い野菜と唐辛子みたいな水分はほとんどないけど辛い物質を比べたら

唐辛子の方が濃度が高いです。

なので、白菜から唐辛子の方に水分が抜けていきます。

結果、白菜の唐辛子漬けということでキムチができます。

他にも、たとえばダイコン。

ダイコンをかつおだしに漬け込みます。

かつおだしは水(溶媒)だけが成分ではありません。

かつおだしにはアミノ酸や塩分も含まれています。

なので、ただの水よりも濃度が高いです。

ダイコンをかつおだしという高濃度の溶液に漬け込むわけですね。

するとダイコンの中の水分はどうなるでしょう?

浸透という現象は濃度の高いほうに向かって溶媒(水)が移動するのでした。

ダイコンよりもかつおだしの方が濃度が高い(塩分多い)から

ダイコンの水分はかつおだしの方に抜けていきます。

結果、たくあん漬けができます。

ダイコンから水分を抜いて作った漬物がたくあん漬けです。

漬物というのは浸透現象で説明できます。

ぬか漬けだったらぬかみそに漬け込むなど、

濃度の高い所に野菜を漬け込んで水を抜いて作ったのが漬物です。

あるいはナメクジ。

ナメクジに塩をかけるとナメクジの水分が抜けていきます。

この後どうなります?

ナメクジの体はほとんど水分でできています。

ちなみに私は獣医師なので

動物の体の構造に詳しいのですが、、、

人間や動物の場合、体重の約60%が水分です。

意外と多いと思った方もいるでしょう。

ですが、ナメクジの場合、体重の85%が水分なのです。

人間や動物よりもナメクジの方が水分含有量が高いです。

しかもナメクジの皮膚は水分が移動しやすいです。

なので、塩をかける(高濃度ということ)とナメクジの水分が抜けていきます。

結果、ナメクジはどんどん小さくなります。

見えなくなるくらいです。

これも浸透現象の具体例です。

ただ、ナメクジに塩をかけるのはナメクジにとって命の危険があるので、

絶対にやらないでくださいね。

こんな風に半透膜を境に濃度が高いほうに水が移動する浸透という現象というのは

身近に存在するわけですね。

以上で浸透現象についての解説を終わります。