前回は蒸気圧降下について解説しました。

⇒蒸気圧降下とは?図を使ってわかりやすく解説

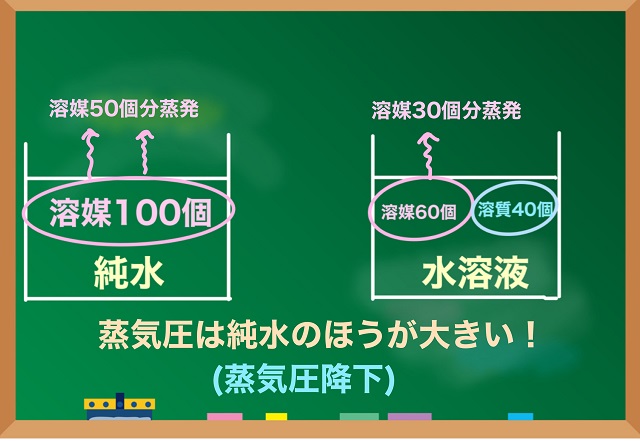

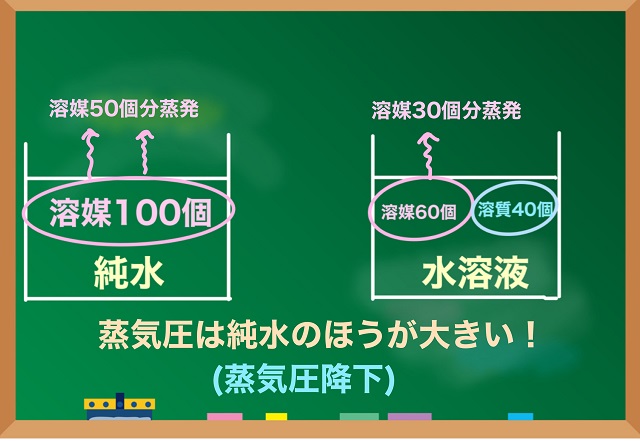

蒸気圧降下というのは溶質が入り込むことで蒸発が起こりにくくなる現象のことでした。

なぜ蒸気圧降下が起こるのか?というと蒸発が起こる分子の数が減ってしまうからです。

詳しいメカニズムはこちらの記事でご確認ください。

⇒蒸気圧降下とは?図を使ってわかりやすく解説

ここからが本題です。

蒸気圧降下が起きたら沸点上昇が起こります。

なぜでしょう?

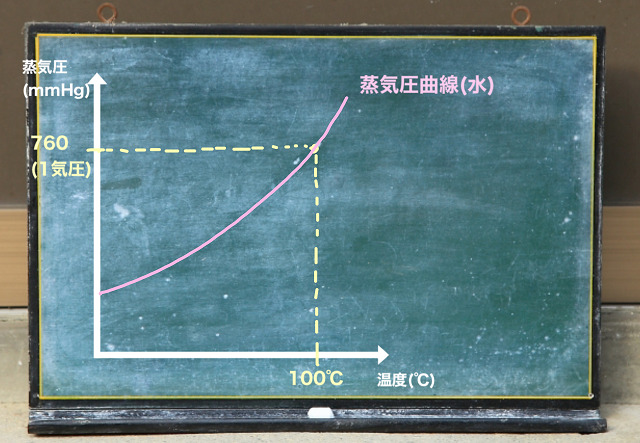

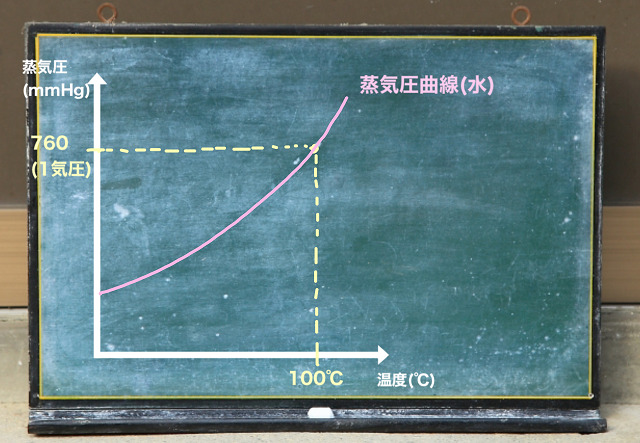

蒸気圧曲線を使って考えていきましょう。

沸点上昇が起こる理由を蒸気圧曲線を使って解説

蒸気圧曲線というのは各温度におけるその物質の飽和蒸気圧を表す曲線のことです。

ちなみに飽和蒸気圧=蒸気圧で蒸発できる限界の圧力のことです。

以前の記事で飽和蒸気圧の考え方、見方について解説しています。

⇒飽和蒸気圧・気液平衡とは?わかりやすく解説

どの圧力まで蒸発できるか?っていうのには上限があります。

物質と温度によって変わってきます。

温度とその時のその物質の蒸気圧をグラフ化したものが蒸気圧曲線です。

蒸気圧曲線の単位はmmHg(ミリメートル水銀と読む)となります。

⇒mmhgとは?意味を図を使ってわかりやすく解説

各温度における気体になれる限界の圧力を点をとってグラフ化すると蒸気圧曲線になります。

今回の蒸気圧曲線は水を例に作ってみました。

大気圧と蒸気圧曲線が交わる温度を沸点といいます。

大気圧=1気圧=760mmHgです。

水の場合は当然100℃ですね。

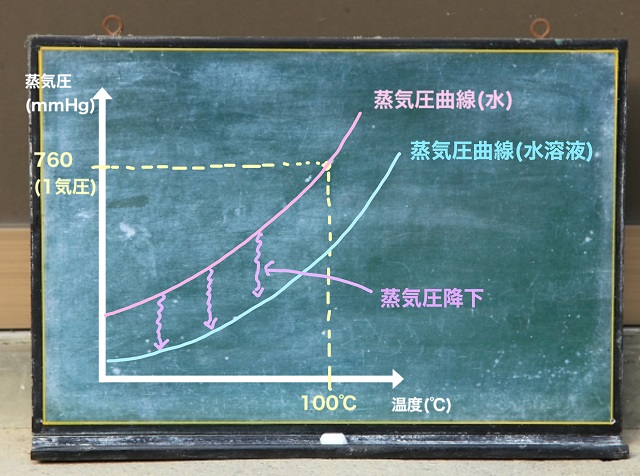

で、水溶液にすると蒸気圧が下がります。

水溶液にするとは、水という溶媒に塩という溶質を入れるなどしてできた液体のことです。

⇒溶媒・溶質・溶液の違いをわかりやすく例を挙げて解説

話を元に戻して水溶液だったら蒸気圧曲線が下に平行移動したような形になります。

これが水溶液の蒸気圧曲線です。

蒸気圧降下が起こっているわけですね。

蒸気圧降下がなぜ起こるのか?については前回の記事で詳しく解説しています。

⇒蒸気圧降下とは?図を使ってわかりやすく解説

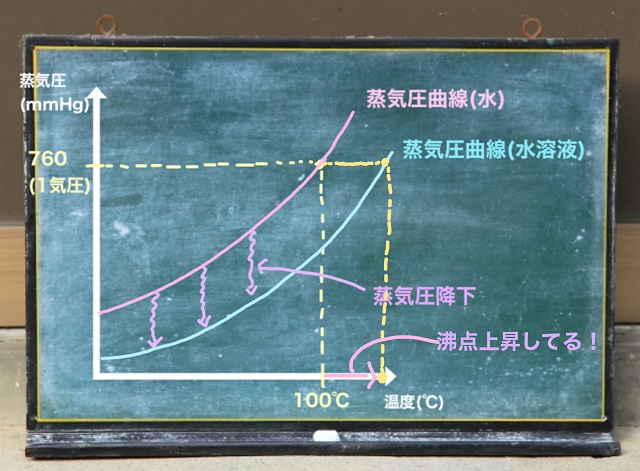

では蒸気圧降下が起きたとき、沸点はどうなるでしょう?

大気圧と蒸気圧が交わる温度が沸点でしたね。

上記グラフのように沸点が高くなっていますね。

蒸気圧降下が起こることで沸点が上がる(沸点上昇)ことが証明できました。

この現象のことを沸点上昇といいます。

だから沸点上昇というのは蒸気圧降下によってもたらされるものといえるわけですね。

蒸気圧が下がること(蒸気圧降下)=沸点が上がること(沸点上昇)

ということです。

こんな感じで溶質(塩など)を溶かした水溶液(食塩水など)は

ただの水(純水)よりも蒸気圧が低く、そして沸点が高くなることが

上記グラフからわかりますね。

状態変化しにくくなっているわけです。

⇒状態変化とは?図を使ってわかりやすく解説

⇒状態変化グラフの見方・考え方をわかりやすく解説

溶質(塩)を溶かすことで溶液(食塩水)を作るわけです。

溶質を溶かすことによってただの溶媒(水)だったときよりも

状態変化が起こりにくくなります。

理由は単純です。

溶質(塩)が状態変化を邪魔するからです。

上記図は前回解説に使った図です。

⇒蒸気圧降下とは?図を使ってわかりやすく解説

右側の水溶液みたいに水面に溶質(塩)が入り込むことによって

蒸発できる分子の数が減ってしまうわけですね。

溶質が邪魔になっているから溶媒の状態変化が起こりにくくなることによって

蒸気圧降下や沸点上昇が起こるわけですね。

だから簡単にわかりやすくいうと沸点上昇は

溶質が邪魔することによって起こる現象だということです。

以上で沸点上昇に関する解説を終わります。