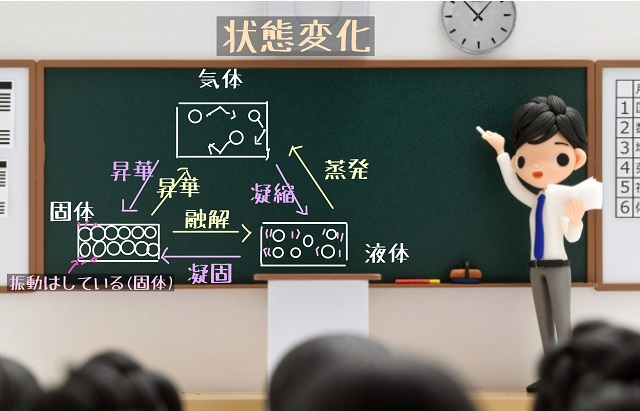

前回の記事では状態変化とは何か?かなり詳しく解説しました。

⇒状態変化とは?図を使ってわかりやすく解説

今回の記事では前回の記事内容を前提に状態変化グラフの見方・考え方について

わかりやすく解説していきたいと思います。

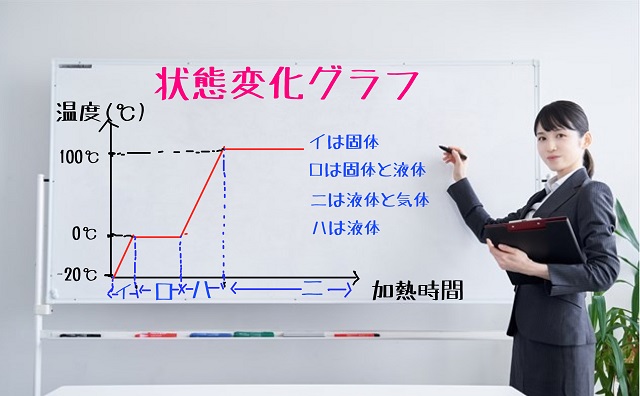

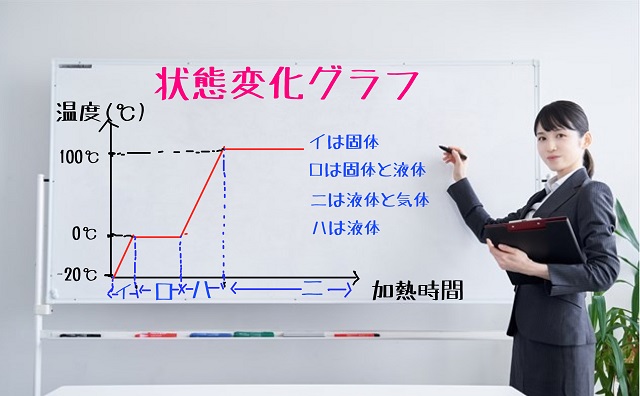

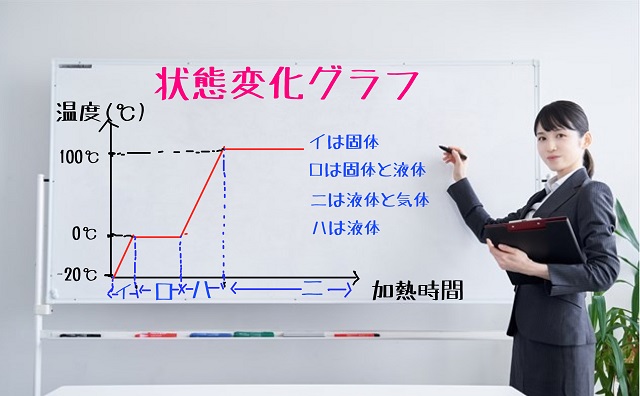

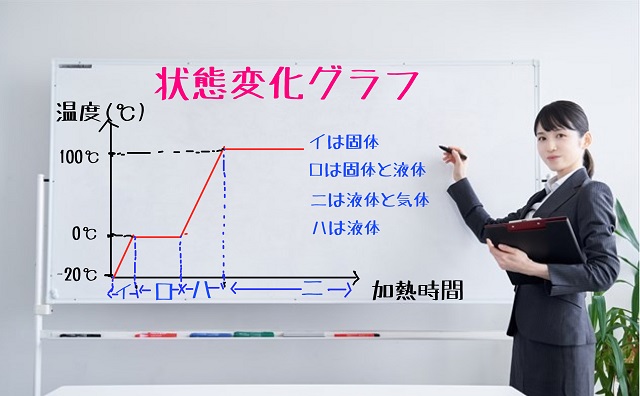

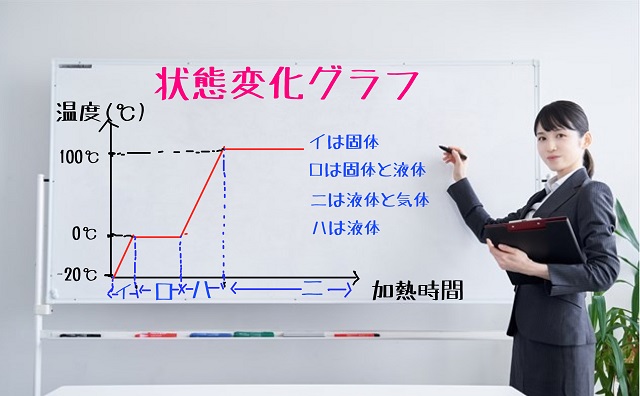

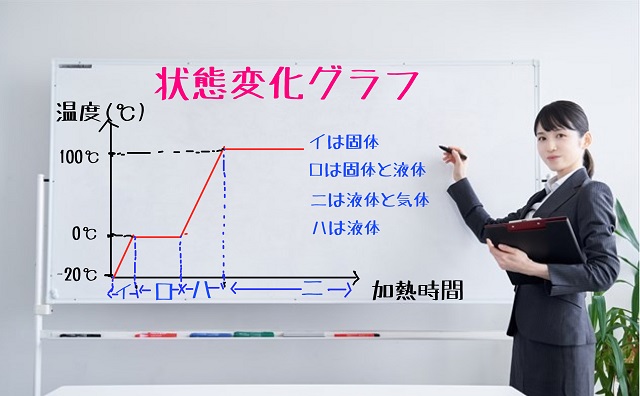

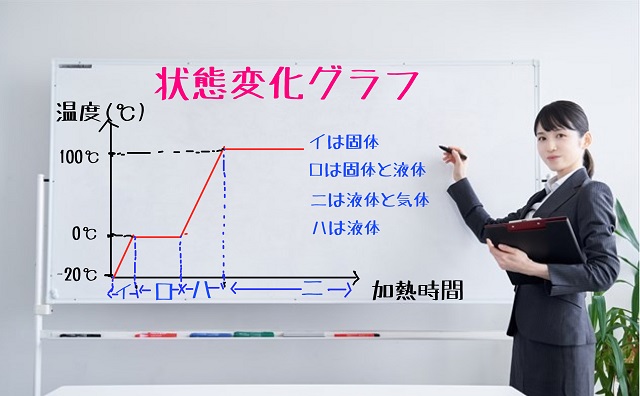

状態変化グラフ

以下のグラフは加熱時間と温度の関係をグラフ化したものです。

もともとマイナス20℃の氷があったとしましょう。

それがグラフの一番左端の状態です。

氷=固体ということですよ。

加熱していくと温度が上記グラフのような変化をしていったとしましょう。

それで

途中、ところどころ温度が一定になっている部分がありますね。

具体的にはロと二の部分です。

なぜ温度が一定になるのでしょう?

そこは理解しておきましょう。

加熱するということを熱を与えているということです。

外部から熱を与えています。

熱の利用方法は2つあります。

まず1つは温度を上昇させるために熱が使われます。

もう1つは状態変化させることに熱が使われます。

この2通りの熱の使い道があるのです。

状態変化にはエネルギーが必要になります。

外部から熱を与えて、その熱をもらって状態変化が起こるわけです。

どうしてでしょう?

前回の記事で解説しましたが、固体という動けない状態が液体になるとちょっと動けるようになります。

ちょっと動けるようになった液体が完全に自由に動ける状態(気体)といった感じで

動きを大きくしていかないといけないから、その分、エネルギーは必要になるわけです。

なので、外部から熱をもらって状態変化が起こります。

⇒状態変化とは?図を使ってわかりやすく解説

上記グラフでイの状態を見てください。

イの領域は温度が上昇していってますね。

つまり、状態変化は起きていません。

状態変化が起こるときというのは

そのとき熱をもらい、その熱を利用しているため

温度上昇は起こりません。

逆にイの領域は温度が上昇しているわけですから

固体しか存在しないということを意味します。

つまり、イの領域は固体のみの状態で状態変化は起きていないということがわかります。

次に0℃のロの領域になると、温度はしばらく一定になってますね。

なぜ温度は一定になるのでしょう?

外部から与えた熱が状態変化に使われているからです。

状態変化だけに熱が使われるから温度上昇に使われずに一定の温度にキープされているわけです。

ロの部分というのは固体が液体に変化しつつある状況だということになります。

それからハの状況になると、

また温度が上昇していっていますね。

どうして温度が上昇しているのでしょう?

状態変化が完了したからです。

もう状態変化による熱というのは必要がなくなったわけですね。

状態変化が終わり、また再び温度を上げることに熱が利用されています。

つまり、ハの状態というのはロの固体から液体への状態変化が完了して

すべて液体となってまた温度が上昇していっていると考えることができます。

そして二の領域。

100℃のところです。

水だと、100℃になるとブクブクと沸騰し始める温度ですね。

つまり、100℃というのは水の沸点になります。

液体だったものが気体に変化しつつある状況です。

ちなみに0℃というのは融点で、固体から液体に変化する温度です。

100℃というのは液体から気体に変化する温度です。

この二の領域というのは液体が気体に状態変化することに熱が使われて

温度上昇が起こらなくなっている状態ということです。

こんな感じでハの領域では液体のみで温度を上げていったけど、

100℃になると今度は状態変化に熱が使われるので温度は一定になります。

(問題)

二の状態では液体の水は存在していない。

〇か×か答えてみてください。

答えは×です。

二の状態では液体から気体に変化しつつある状況ですから

温度が一定に保たれている間はまだ液体は存在しますからね。

もし全部気体になったらまた、温度は上がっていきます。

今回の記事では水のグラフを使いました。

ですが、どんな物質であっても、状態変化のグラフは同じ形になります。

とはいへ、固体が液体になるときの温度である融点や沸点は

物質によってそれぞれ違います。

その辺はいろんな問題を解いていく中で

少しずつ覚えていけばよいでしょう。

あとはあなたが受験する大学の過去問題を何回も解くことをおすすめします。

受験というのはどうやったら受験生が間違えるか?

一生懸命考えて問題を作っているわけですから、

いくら基本のグラフがわかっていても解けないことだってありますからね。