この記事では価電子と最外殻電子の違いについて解説します。

価電子と最外殻電子の違いとは?

まず今回の記事を理解するために

電子殻の収容数の知識は大前提になります。

K殻に2個入るとかL殻に8個入るみたいなことが

よくわかっていない方は先にこちらをご覧ください。

⇒電子殻の収容数が分からない方はこちら

以下のように電子の配置を書いてみると・・・

・${}_1 H $・・・K(1)

・${}_2 He $・・・K(2)

・${}_3 Li $・・・K(2)L(1)

・${}_4 Be $・・・K(2)L(2)

・${}_5 B $・・・K(2)L(3)

注意:K(1)はK殻に1個という意味

となります。

上記のように電子配置を書いていくと

たとえば水素(${}_1 H $)だったらK殻、

ヘリウム(${}_2 He $)もK殻、リチウム(${}_3 Li $)だったらL殻、

といった感じで一番外側の電子殻に電子殻がありますよね。

この一番外側の電子を最外殻電子といいます。

最も外側の電子殻にある電子を最外殻電子というわけです。

最外殻電子という用語は覚えておきましょう。

ところで、原子と原子がくっつくようにできています。

それは最も外側の殻の電子が関係しています。

原子と原子がくっついてペアをつくって

もっとつながっていろんなものを作っているわけです。

たとえば水だったら$H_2O $と書きますが、

水素H2個と酸素O1個がくっついているわけです。

くっつくことを『結合』といいます。

で、結合するときに最も外側の殻の電子が利用されます。

この結合するとき(くっつくとき)に使われる電子のことを『価電子』といいます。

価電子とは結合に関与する電子のことです。

・最外殻電子・・・最も外側の電子殻にある電子

・価電子・・・結合に関与する電子

です。

通常は最も外側の殻の電子が結合に関わるので

最外殻電子が結合に関わる電子である価電子となっていきます。

ところが

ヘリウム(${}_2 He $)・・・K(2)

ネオン(${}_{10} Ne $)・・・K(2)L(8)

アルゴン(${}_{18} Ar $)・・・K(2)L(8)M(8)

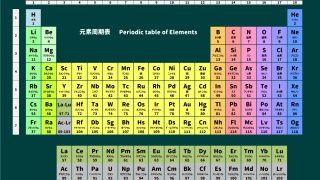

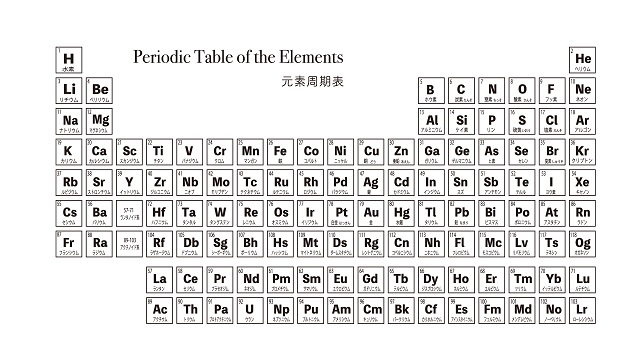

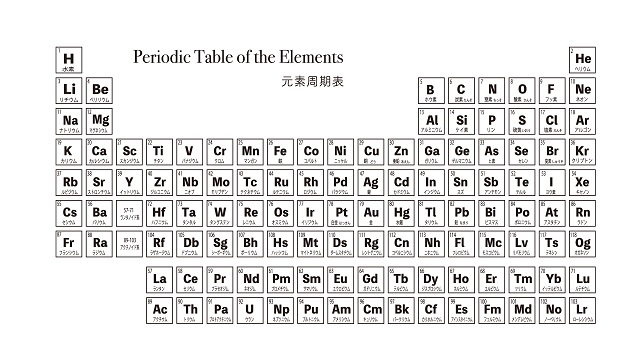

周期表を縦に覚えるときに見かけた並びではないでしょうか?

ヘリウム、ネオン、アルゴンというのは周期表で一番右側18族の縦にあります。

これ、希ガスと呼ばれるものです。

希ガスというのは他のものとくっつかずに

原子が一人ぼっちでそこら辺を飛び回っています。

なので他の原子とくっつきません。

ということは希ガスにおいて結合に関わる原子はありません。

ということで希ガスは価電子を0とします。

希ガスの最外殻電子は結合しないので

結合に関わる電子はありません。

だから希ガスの価電子は0となります。

よって

・最外殻電子=価電子(希ガスを除く)

ということになります。

ちなみに希ガスは令和3年以降、『貴ガス』と表記することもあります。

なので希ガス=貴ガス

ですのでよろしくお願いします。

ところで貴ガスは他のものとくっつきません。

だから原子がそのまま飛び回るということです。

こういうのを単原子分子といいます。

単原子分子とは原子1個が酸素とか水素のような分子のように振る舞うものをいいます。

貴ガスは単原子分子です。

そうすると言い方を変えると貴ガスの原子配置というのは非常に安定だということです。

ということは他のものも貴ガスと同じ電子配置になりたがるということです。

たとえばリチウム(${}_3 Li $)はK(2)L(1)で

ヘリウム(${}_2 He $)はK(2)で電子配置が安定しているわけなので

リチウムのL殻の電子1個を失って貴ガスであるヘリウムと同じ電子配置になりたがります。

マイナスの電子が1個なくなるので

リチウムはプラス1になるわけです。

よってリチウムは$Li^{+} $となります。

${}_4 Be $はK(2)L(2)なので

L殻の電子2個を吹っ飛ばせば

安定したヘリウムになれます。

ということでBeの場合、マイナスの電子を2個失うので

$Be^{2+} $となります。

このように最外殻電子が1から3個のものというのは

最外殻電子を放り出したほうが貴ガスの電子配置になるのが手軽です。

ということで最外殻電子が1~3個以下のものは電子を失いやすいです。

これに対して最外殻電子が6個とか7個のものは

放り出すのが面倒です。

6個や7個なら電子をもらえばすぐに貴ガスと同じ電子配置になれます。

ということで最外殻電子が6個や7個のものは電子を貰いやすいです。

ということで酸素だったら最外殻電子はL殻の6個なので

電子を2つもらえばネオンと同じ電子配置になれます。

マイナスの電子を2個もらっているので酸素は$O^{2ー} $になります。

フッ素(F)だと最外殻はL(7)なので電子1個もらえばネオンになれます。

だから$F^{ー} $となります。

ナトリウムだとK(2)L(8)M(1)なので

電子を1個投げて失い$Nq^{+} $となるわけです。

このように元素記号の右上にプラスとかマイナスを書いていきます。

プラスになったものを陽イオンといいます。

たとえば$Nq^{+} $なら1価の陽イオンといい、

$Be^{2+} $なら2価の陽イオンといいます。

これに対してOやFは電子をもらってマイナスになっているので陰イオンといいます。

酸素Oは$O^{2ー} $なので2価の陰イオン、

フッ素Fは$F^{ー} $なので1価の陰イオンといいます。

最外殻電子が4とか5になると中途半端です。

たとえば窒素NはK(2)L(5)です。

こうなると電子を失いやすくもありませんし

受け取りやすくもありません。

これらはイオンになりにくいです。

そうすると窒素みたいな

最外殻電子が4とか5のものを除けば

原子番号が近い貴ガスの電子配置になりたがっているということです。

こういったところを手掛かりに元素記号や電子配置を暗記していきましょう。

ただ水素Hは例外です。

Hは最外殻電子がK(1)なので

電子を1個失って$H^{+} $となり電子が0個になりますが

それに見合う貴ガスがありません。

でも水素以外だと基本的に私たちが

よく見るものについては原子番号が近い貴ガスの電子配置になりやすいです。

このときに最外殻電子が1から3個のものは電子を失って陽イオンになりやすく

6個7個のものは電子を貰って陰イオンになりやすい。

さらに周期表で水素、リチウム、ナトリウム、カリウムという縦の並びを見てください。

これらはみんなプラス1です。

ベリリウム、マグネシウムという縦の並びはみんなプラス2です。

酸素と硫黄という縦の並びはみんな2-です。

周期表の縦に並んでいるものでイオンになるものは同じ価数になっています。

ここら辺を手掛かりに周期表を見直すと

さらに記憶が定着しやすくなりますので

ぜひ参考にしてみてくださいね。

以上で解説を終わります。