この記事では強塩基と弱塩基の見分け方なら

『かなりバカ』という語呂合わせが最強ということで解説していきます。

強塩基と弱塩基の見分け方なら語呂合わせは『かなりバカ』でOK

前回強酸と弱酸の見分け方について解説しました。

⇒強酸と弱酸の見分け方

強酸である硫酸、塩酸、硝酸以外の酸は弱酸だと解説しました。

今回の強塩基と弱塩基の見分け方も同様です。

強塩基だけ覚えて他の塩基は弱塩基という見分け方でOKです。

では強塩基は?となると、ここで登場するのが

『かなりバカ』という語呂合わせです。

か⇒K(カリウム)

な⇒Na(ナトリウム)

り⇒Li(リチウム)

バ⇒Ba(バリウム)

カ⇒Ca(カルシウム)

以上が強塩基です。

他の塩基は弱塩基です。

そもそも塩基と酸の見分け方はこちらの記事で詳しく解説しています。

⇒ブレンステッドローリーとアレニウスによる酸・塩基の定義

以下、もう少し詳しく解説していきますね。

強塩基『かなりバカ』について

強塩基はほぼ100%溶かしたものが電離するものです。

以前解説した電離度αがほぼ1になるものが強塩基になります。

⇒電離度の求め方(公式を利用した方法)

強塩基についてはやはり前回解説した強酸と同様、

覚えていってください。

そのときに役立つのが先ほど解説した『かなりバカ』です。

・$KOH $(水酸化カリウム)

・$NaOH $(水酸化ナトリウム)

・$LiOH $(水酸化リチウム)

・$Ba(OH)_2 $(水酸化バリウム)

・$Ca(OH)_2 $(水酸化カルシウム)

以上の5つを覚えていってください。

とにかくゴロは『かなりバカ」です。

$NaOH $(水酸化ナトリウム)は中学くらいでかなり見慣れている

化学式なり名前だと思います。

あと$Ca(OH)_2 $(水酸化カルシウム)の水溶液のことを

石灰水といったりします。

石灰水に息を吹き込むと白く濁ると小学校や中学校で学ぶと思います。

ちなみに石灰水を使えばコンニャクいものグルコマンガンを

凝固させることができます。

こんな感じで派生させながら記憶に定着させていけば

忘れづらくなるかなと思います。

強塩基の化学式は

・$KOH $(水酸化カリウム)

・$NaOH $(水酸化ナトリウム)

・$LiOH $(水酸化リチウム)

・$Ba(OH)_2 $(水酸化バリウム)

・$Ca(OH)_2 $(水酸化カルシウム)

のままで覚えてもらってOKなのですが、

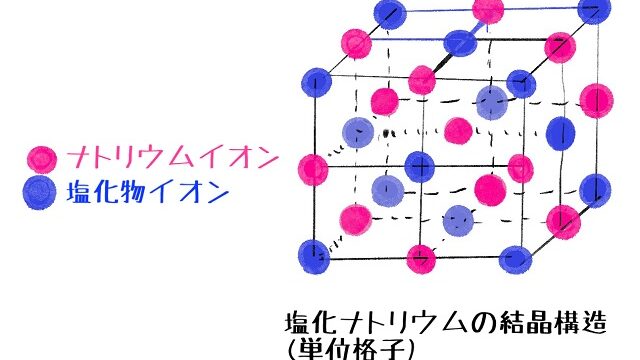

よーく見てもらうと、Na(ナトリウム)とかK(カリウム)って

何だったか、覚えていますか?

みなさん、周期表を覚えていますか?

周期表にはたくさんの元素がありますが、

今日は特に1族に注目します。

1族とは、周期表の一番左側にある縦の列のことです。

この列には水素Hも含まれていますが、

水素を除いた元素たちは「アルカリ金属」と呼ばれています。

アルカリ金属には、ナトリウムNaやカリウムKなどがあります。

アルカリ金属には面白い性質があります。

それは、アルカリ金属にOH(水酸化物)が結びつくと、

強い塩基になることです。

この情報を覚えておくと、アルカリ金属について忘れにくくなりますよ。

つまり、$KOH $(水酸化カリウム)や$NaOH $(水酸化ナトリウム)は

強塩基になるってことです。

周期表にはたくさんの元素がありますが、

その中でも「アルカリ金属」という特別なグループがあります。

このグループには、リチウム(Li)、ナトリウム(Na)、カリウム(K)

といった元素が含まれています。

そしてアルカリ金属は私たちの生活や産業にとってとても大切な役割を果たしています。

さて、このアルカリ金属にOH(水酸化物)を加えると、

強い力を持つ「強塩基」ができるんですよ。強塩基とは、酸と反応して水と塩を作ることができる特別な物質のこと。この反応は、化学の世界ではとても重要で、さまざまな化学反応に利用されています。

中でも、ナトリウムの水酸化物(NaOH)、カリウムの水酸化物(KOH)は、アルカリ金属から作られる強塩基の中でも特に重要です。これらは、石鹸や紙の製造、水の処理、食品の加工など、私たちの日常生活や多くの工業プロセスで欠かせない物質なんです。

ですから、アルカリ金属がどういうものか、

そしてなぜNaOHやKOHがそんなに大切なのかをしっかり覚えておくことが大切です。

この知識を持っていると、科学の世界をもっと深く理解することができ、

化学がどのように私たちの生活や社会に役立っているのかを知ることができるでしょう。

水酸化バリウムや水酸化カルシウムは、

周期表で左から2番目の列にある元素からできています。

この列の元素は、カルシウムより下のものを「アルカリ土類金属」と呼んでいて、

この金属にOH(水酸化物)がくっつくと、

すごく強い塩基になります。

ということで、$Ba(OH)_2 $(水酸化バリウム)や$Ca(OH)_2 $(水酸化カルシウム)は、強塩基として知られています。

ただし、周期表の左から2番目の列にある元素の中で、

ベリリウムとマグネシウムは少し特別です。

この2つを除いたカルシウムやその下にある元素たちは

「アルカリ土類金属」と呼ばれています。

ベリリウムはこのグループには含まれますが、

水酸化ベリリウムなどの形で見ると、強塩基にはならないのが特徴です。

一方、カルシウム以下のアルカリ土類金属から作られる水酸化物、

つまり水酸化バリウムや水酸化カルシウムは強い塩基性を示します。

だから、周期表のこの部分を理解するときは、

ベリリウムとマグネシウムが少し違う扱いをされることを覚えておくといいですね。

弱塩基

強塩基以外の塩基が弱塩基になります。

つまり、先ほど覚えた語呂合わせ

・$KOH $(水酸化カリウム)

・$NaOH $(水酸化ナトリウム)

・$LiOH $(水酸化リチウム)

・$Ba(OH)_2 $(水酸化バリウム)

・$Ca(OH)_2 $(水酸化カルシウム)

以外の塩基は弱塩基だと受験勉強では覚えておきましょう。

基本的にはアルカリ金属やアルカリ土類金属以外の金属に

OHがついたものは弱塩基になります。

・$NH_3 $(アンモニア)

・$Fe(OH)_3 $(水酸化鉄)

・$Al(OH)_3 $(水酸化アルミニウム)

・$Zn(OH)_2 $(水酸化亜鉛)

・$Cu(OH)_2 $(水酸化銅)

があります。

強塩基か弱塩基かを見分ける方法

塩基には、強塩基と弱塩基があります。

強塩基はよく水に溶けて、たくさん反応しますが

弱塩基は2種類に分かれています。

(1)水に溶けにくいタイプ

(2)水には溶けるけどあまり反応しないタイプ

の2種類があります。

水に溶けにくい弱塩基の例としては、

$Mg(OH)_2 $(水酸化マグネシウム)や$Fe(OH)_3 $(水酸化鉄)があります。

これらは水にあまり溶けないから、

塩基として水に溶けた時に出る水酸化物イオンも少ないんです。

一方で、水には溶けるけど電離があまり起きない弱塩基もあります。

$NH_3 $(アンモニア)が典型例です。

アンモニアは水に溶けやすいですが、

溶けた後に水酸化物イオンをたくさん出しません。

なので、塩基としては弱いので弱塩基に分類されます。

つまり、塩基がどれだけ「強い」か(強塩基か弱塩基か)は、

水にどれだけ溶けて、

どれだけ電離して水酸化物イオンを出すかによって決まります。

だから、水酸化アルミニウムや水酸化鉄などの

水に溶けにくい塩基や、アンモニアのように電離しにくい塩基は

弱塩基と呼ばれるわけです。

このように塩基には強いものと弱いものがあり、

その強さは水に溶ける性質や反応する性質によって違ってくるんです。

以上で解説を終わります。