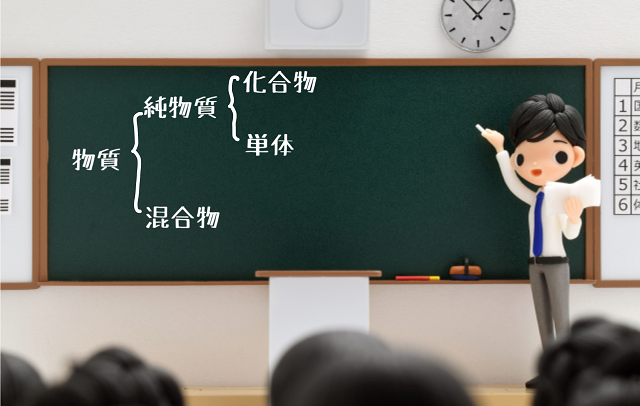

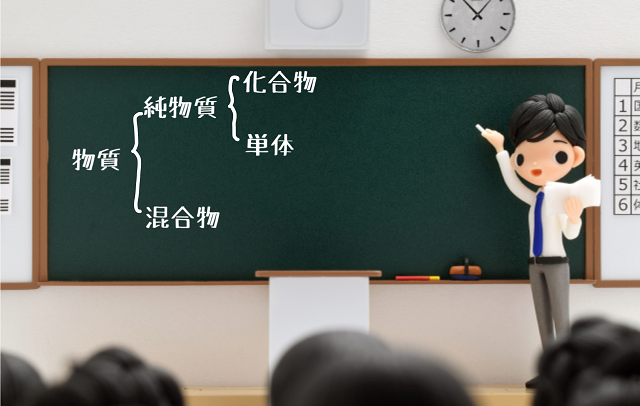

前回は純物質と混合物の違いについてかなり詳しく解説しました。

⇒純物質と混合物の違いを例を挙げてわかりやすく解説

純物質は化学式で書けるものを指し、

混合物は化学式で書けないものを指すのでしたね。

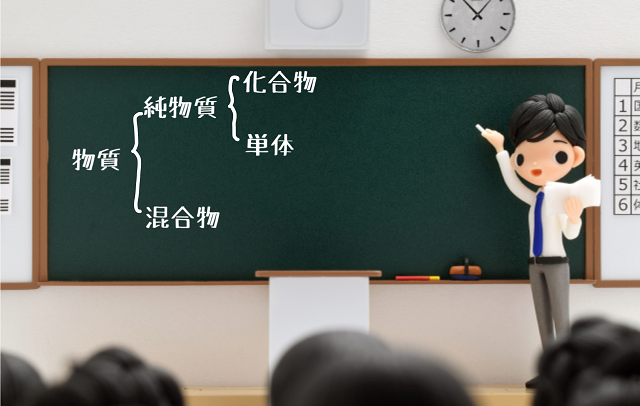

ところで上記図のように純物質はさらに化合物と単体に分けることができます。

この記事では化合物の例と単体の例を明らかにした上で、

単体と純物質の違いについて解説していきたいと思います。

単体と化合物の違いとそれぞれの具体例

純物質は単体と化合物に分けることができるわけですが、

では単体と化合物って何が違うのでしょう?

単体も化合物も1つの化学式で表現はできますが、

そのときに書いた化学式にでてくる元素記号が1種類だけなら単体で

2種類以上の元素が出てくるようなら化合物といいます。

つまり、元素記号が1種類だけなのか2種類以上なのかという違いが

単体と化合物の違いになるわけですね。

では具体例を挙げてみましょう。

単体の具体例は銅(Cu)、酸素($O_2 $)、オゾン($O_3 $)、銀(Ag)、ヘリウム(He)などです。

こんな感じでその物質の化学式を書いた時に、

元素記号が1種類だけだったら単体となります。

・$O_2 $

・$H_2 $

・$Cl_2 $

など

です。

これに対して化合物の具体例は塩化ナトリウム(NaCl。NaとClの2種類の元素がある)、

塩化バリウム(・$BaCl_2 $、バリウムと塩素の2種類の元素がある)、二酸化炭素(・$CO_2 $)などを挙げることができます。

このように2種類以上の元素からできているものを化合物といいます。

化学式で表現できるけど、そこに登場する元素記号が何種類あるか?

1種類だけだったら単体、2種類以上だったら化合物となります。

単体と純物質の違いは?

では単体と純物質の違いって何でしょう?

繰り返しになりますが、単体とは1種類の元素記号だけで成立するものをいいます。

これに対して純物質は1種類の元素記号だけで成立する単体と

2種類以上の元素記号を含む化合物の両方を含む物質を指します。

なので、純物質に単体は含まれます。

でも、化合物も純物質です。

純物質=単体+化合物

という関係があります。

たとえば、二酸化炭素は化合物でしたね。

だから単体ではありません。でも純物質です。

これは純物質と単体の違いの具体例になるでしょう。

逆に酸素(O2)は単体であり、純物質でもあります。

これは純物質と単体の共通点であります。

これでわかっていただけたでしょうか?

少し抽象度を上げるとしましょうか。

1種類の元素記号のみでできている物質なら単体であり、純物質でもあります。

でも、2種類以上の元素記号でできている物質は純物質ですが、単体ではなく化合物です。

ここが違いますね。

なので純物質と単体はかなり似ていますが、

完全に一致するわけではありません。

だから純物質と単体といった感じで別名称になっているわけですね。

ここで重要なことを1つお伝えします。

純物質は一定の融点、一定の沸点を持ちます。

たとえば水の沸点って1気圧だと100℃ですよね。

何故重要か?というと、化合物と混合物の区別をつけることができるからです。

化合物と混合物の違い

これに対して混合物というのは複数の純物質を混ぜたものです。

ピンとこないかもしれませんね。

例を挙げてみることにしましょう。

食塩水は混合物です。

化合物である食塩$NaCl $と水$H_2O $を混ぜると食塩水になり混合物になってしまいます。

ただそれでも「混合物と化合物の違いが分からないよ」ってなってしまうかもしれませんね。

化合物というのは純物質です。

だから一定の融点や沸点があります。

たとえば水は化合物ですが融点が0℃で沸点が100℃ですよね。

こんな感じで化合物だと一定の沸点や融点があります。

これに対して食塩水という混合物だと

濃度によって融点や沸点が変わってきます。

食塩水には薄いものもあれば、濃いものもありますからね。

濃さによって沸点や融点が違ってくるのです。

たとえば10%の食塩水と20%の食塩水を比べると濃度が高い(濃い)方が沸騰しにくく

凍りにくくなります。

つまり食塩水の濃度が高いほうが沸点が高くなり、融点は下がるということです。

ですから沸点は20%の方が10%より高いですし

こんな感じで食塩水は融点や沸点が一定ではないので混合物になります。

ところで、単体の具体例として挙げた・$O_2 $(酸素)と・$O_3 $(オゾン)はどちらもOという

元素記号だけでできていますが、

酸素は酸素原子が2つでオゾンは酸素原子が3つでできています。

この酸素とオゾンは同じ酸素原子でできているといってもまったく性質が違います。

同じ元素から単体だけど、化学的な性質が全く違います。

こういう関係を同素体といいます。

同素体=同じ元素からなる単体

ということです。

次の記事で同素体についてもっと詳しくわかりやすく解説していきますね。

⇒同素体とは?例を挙げてわかりやすく解説