前回は塩基とアルカリの違いについて解説しました。

⇒アルカリと塩基の違いをわかりやすく解説

始めて知ったという人も多かったのではないでしょうか。

根本的な話ですから、知っておいて損はないでしょう。

ところで、以前、弱酸とか強酸など

強弱について触れたことがありました。

⇒高校化学で暗記必須の酸の種類一覧

・強酸

・弱酸

・強塩基

・弱塩基

があります。

強弱の違いっていうのは、

いったい何によってもたらされるのでしょう?

pHということと絡めて解説していきます。

酸と塩基における強弱というのは何が違う?

まず強弱の違いで一番重要なのはpHです。

水に溶かして同じ濃度を作ったとしましょう。

で、同じ濃度におけるpHが異なります。

たとえば、0,1mol/Lの濃度の塩酸のpHは1です。

でも、これが酢酸になるとpHが3となります。

同じ濃度でもpHの値に違いができます。

強酸の方がpHが低く、弱酸の方がpHが7に近くなります。

強塩基になればなるほどpHは大きくて、

弱塩基になるほどpHが7に近いという性質があります。

一応ここで補足です。

phが2くらいの水溶液に身近にどんなものがありますか?

トイレ洗浄剤なんかが該当します。

これは以前の記事で解説しました。

⇒パイプ洗浄剤をトイレ掃除に使っても大丈夫なの?

トイレ洗浄剤には塩酸が入っていて、pHがだいたい2くらいになります。

で pHが7だと中性になります。

pHが7より小さいと酸性になり、

7より大きくなると塩基性になります。

それからpHが4くらいになると食酢で

pHが9くらいになると石鹸水が該当します。

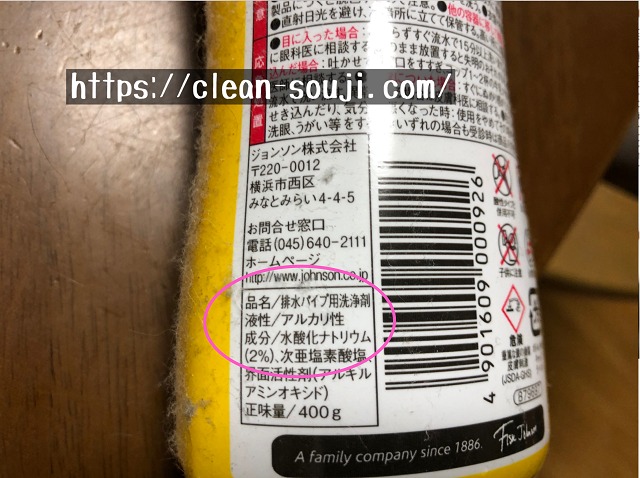

pHが13くらいで水酸化ナトリウムが入っているパイプ洗浄剤が該当します。

⇒パイプ洗浄剤をトイレ掃除に使っても大丈夫なの?

こんな感じでpHは酸や塩基性の強さの指標となります。

強弱が一番大きな違いを分けるのは同じ濃度であっても、

pHの値に違いが出ることです。

同じ濃度の水溶液を塩酸と酢酸で作っても

塩酸の方が酢酸よりも小さな pHとなります。

弱塩基の水溶液と強塩基の水溶液、

同じモル濃度になるように水溶液を作っても

強塩基の方がpHは大きくなります。

こんな感じで同じ濃度におけるpHが異なるということです。

ところでpHはどういう計算で出せるのでしょう?

定義式があります。

pHというのは水素イオン指数といわれるもので、

定義式は

pH=$ー\log_{ 10 } 【H^{+}】 $

となります。

だから水素イオン濃度が$10^{-1} $mol/Lだったら、

上記定義式に代入すると、pHが1となります。

同じ濃度になるように溶かしても

上記定義式に入れたときのpHの値が強酸の方が小さくて

弱酸の方が7に近い値になります。

強塩基の方が弱塩基よりもpHは大きくなり、

弱塩基は pHが7寄りになります。

これが強弱の違いです。

ここまで酸や塩基について解説してきました。