「$O_2 $の酸化数の求め方がわからない」

「$H_2O_2 $の酸化数ってどうして―4でなくて―1なの?」

「$H_2O $の酸化数の求め方がわからない」

といった感じで、高校の化学基礎の中間期末テスト直前や

大学受験対策で困っている方に向けて記事を書いています。

この記事を読んでいただければ

「以下の酸化数を求めよ」みたいな問題で

解けない問題はほぼなくなると思います。

$H_2O_2 $の酸化数については

化学的な理論も使いながらわかりやすく解説しています。

それくらいの気持ちで私も記事を書いています。

⇒当ブログ管理人のプロフィール

なので酸化数の求め方がわからなくて困っている方は

ぜひ最後まで読んでみてください。

Contents

酸化数の求め方

そもそも酸化数とは?

化合物中って各電子がいくつか受け取った、

あるいは失った形で安定化しています。

その結果、電荷をもつわけです。

電子ってマイナスですから、もらったらマイナスになります。

あるいは電子を失ってしまったら自分はプラスになってしまいますね。

なので電子をもらったり失ったりすると

自分は電荷をもつことになりますね。

それを酸化数と定義しています。

別の言い方をすると酸化数とはどれだけ電子を奪い、

あるいは奪われているか?数値化したものです。

たとえば電子を1つ奪われたのなら、

電子はマイナスの電荷を帯びているので+1となります。

マイナスの電荷が1個減るから酸化数はプラス1になるわけです。

大丈夫ですか?

逆に電子を1つもらったら、

マイナスの電荷をもった電子が自分のところにやってくるので

酸化数はー1(マイナス1)となります。

酸化数の求め方具体例(水の酸素原子)

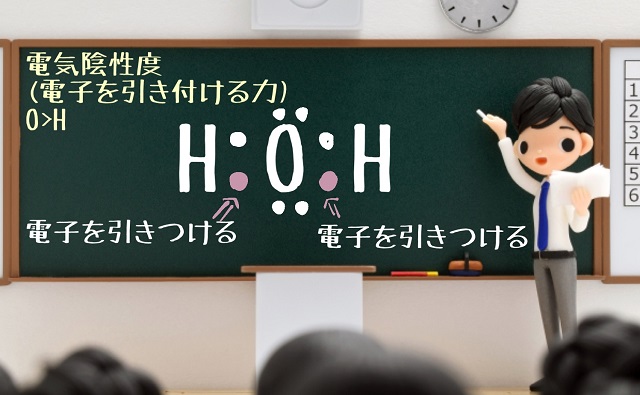

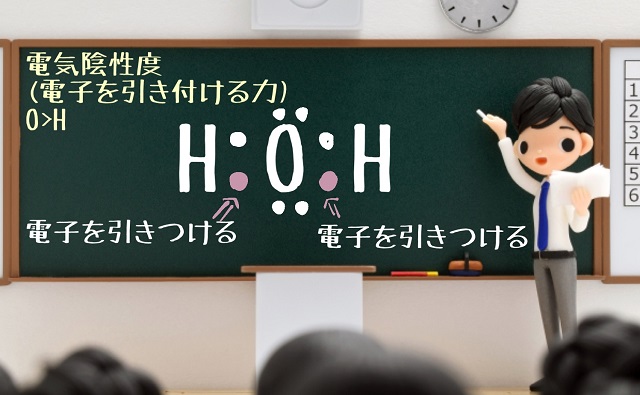

たとえば$H_2O $においてOの酸化数はいくらになるでしょう?

酸化数がいくらか?求めるときに重要な概念をお伝えしますね。

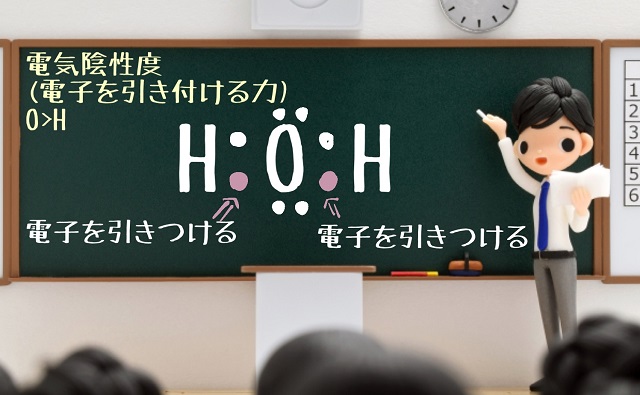

まず大事なのが電気陰性度です。

電気陰性度とは電子$e^{-} $を引き付ける強さのことです。

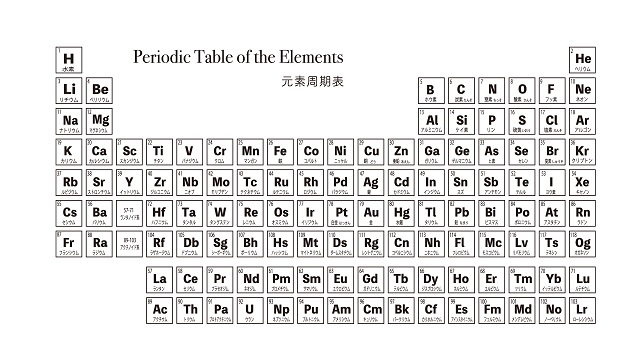

周期表の下に行けば行くほど電気陰性度は小さくなります。

つまり周期表の下に行くほど電気陰性度が小さくなるので

電子を引き付ける力が弱くなるということです。

なので周期表が下の方の原子と上の方の原子が結合しているなら

上の方の原子の方に電子が引き付けられるということですね。

たとえばLiとNaは周期表でみると縦の列は同じですが

Naの方がLiよりも下にあります。

だから電気陰性度はNaの方が小さいです。

また、周期表で同じ横並びであっても

左へ行けば行くほど、電気陰性度は低くなります。

たとえばNa(ナトリウム)とCl(塩素)は横の並びは同じです。

でもClよりNaの方が左側にありますね。

となると、Naの方がClより電気陰性度は低いです。

では$H_2O $で検討してみましょう。

HとOだったらOの方が周期表で見たら1個下にありますが、

横で見たら圧倒的にHの方が左にありますね。

周期表の左にある方が電気陰性度は低くなるんでしたね(ここではHの方がOより左)。

こうやって考えるとOの方が電気陰性度は高くなることがわかります。

O>H

です。

電気陰性度は電子を引き付ける強さのことでした。

ということは$H_2O $の場合、上記図のように

Hの電子がOの方に引き寄せられてしまいます。

水素より酸素の方が電気陰性度が大きい(電子にモテる)から、H20の水素の電子は酸素側に偏る。酸素のK殻電子から見たら、Hの電子はニワカに見えるんだろうな……

Hの電子「キャー❗❗❗ O君カッコいい♥」

OのK殻電子「このニワカが😡 O様をO君呼びするなんて許せない💢 とっとと水素に帰れ❗」— 入江敦子 (@ichi2no3) September 29, 2022

ここまでよろしいですか?

$H_2O $においてHは2個、Oは1個ですね。

Hは1個の電子を持っていて、Hは2個あることから

電子2個がOの方に引き寄せられますね。

そして

・電子を与える(出す)ものが酸化

・電子をもらうのが還元

でした。

これは前回の記事で詳しく解説しています。

先ほど電子を1つ奪われたら、

電子はマイナスの電荷を帯びているので酸化数は+1だと書きました。

つまり

・電気陰性度が小さい⇒電子を与える酸化⇒酸化数はプラスになる

・電気陰性度が大きい⇒電子をもらう還元⇒酸化数はマイナスになる

ということです。

大丈夫ですか?

酸化したら酸化数はプラスになるのは当然ですよね。

難しく考えないでください。

逆に還元したら電子をもらってしまうので酸化数はマイナスになるわけです。

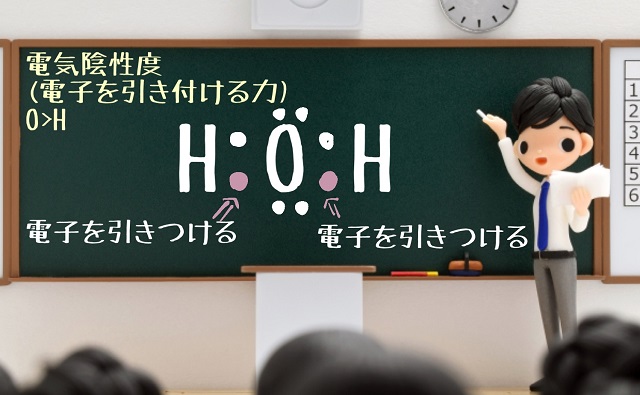

で、ここでは$H_2O $においてOの酸化数を求めるんでしたね。

電気陰性度がOの方がHより大きいので、

Oの方に電子が引き寄せられます。

よってOは還元です。

ということはOの酸化数はマイナスになりますね。

しかもHは2個あるため、電子を2個、Oはもらうことになります。

ということでOの酸化数はー2となります。

ここまでは酸化数の求め方の大原則について解説しました。

さらに理解を深めるために酸化数の問題を一緒に解いていきましょう。

酸化数の求め方を理解するための問題

酸化数の求め方(1)マンガンイオン

$Mn^{2+} $(マンガンイオン)の酸化数はいくらになるでしょう?

$Mn^{2+} $という状態になるためには電子$e^{-} $を2つ失う必要があります。

電子を1つ失ったら酸化数は+1

電子を1つもらったら酸化数は―1になるんでしたね。

$Mn^{2+} $の場合、電子$e^{-} $を2つ本当に失っているわけなので

$Mn^{2+} $の酸化数は+2となります。

酸化数の求め方(2)二酸化マンガンのマンガンの酸化数

$MnO_2 $のMnの酸化数を求めてみましょう。

Mnの酸化数をXとおきましょう。

そして先ほども解説しましたが

周期表の右側の原子って電気陰性度が高いです。

・電気陰性度が小さい⇒電子を与える酸化⇒酸化数はプラスになる

・電気陰性度が大きい⇒電子をもらう還元⇒酸化数はマイナスになる

でした。

また先ほどの$H_2O $のケースで解説したようにOは電子を2個引き付けるため

酸化数は―2となります。

別の言い方をすると共有結合のところで解説したように

価電子が6個です。

価電子数は『化学結合に関係する』電子数のことでした。

⇒価電子についてはこちらで解説しています

酸素の価電子は6個でした。

6個ということは「あと2個電子が欲しい」わけです。

なので2個電子をもらったということです。

電子をもらう=還元=酸化数はマイナスになる

わけなので酸素の酸化数はマイナス2だといえます。

しかもOは$O_2 $となっているので2個あります。

この場合酸化数は、-2×2=-4となります。

よって$MnO_2 $の場合、MnをXとおいていてOは2個あって―4、

全体としては電荷を持ってない(例:$Mn^{2+} $なら全体の電荷は⁺2)ので0です。

これを式で表すと

X+(-2)×2=0

です。

この方程式を解くと

X=⁺4

となり、Mnの酸化数は+4です。

酸化数の求め方(3)過マンガン酸イオンでマンガンの酸化数

$MnO_4^{ー} $(過マンガン酸イオン)は酸化還元では

よく登場します。

⇒酸化と還元についてわかりやすく解説

では問題です。

$MnO_4^{ー} $においてMn(マンガン)の酸化数はいくらになるでしょう?

Mnの酸化数をXとおきましょう。

それから先ほども解説したように酸素Oは―2でしたね。

ただOは4つあるので―2×4=-8となります。

また、$MnO_4^{ー} $は全体で見たら1価の陰イオンですね。

$MnO_4^{ー} $の右上にー(マイナス)がついてますからね。

なので

X+(ー2)×4=-1

となって、この方程式を解くと

X=+7

となります。

$MnO_4^{ー} $におけるマンガンの酸化数は+7

だとわかりました。

酸化数の求め方(4)単体の酸化数(酸素ガスを例に)

では$O_2 $(酸素ガス)における酸素の酸化数はいくらでしょう?

答えは『0(ゼロ)』です。

どうしてゼロになるのでしょう?

単体の酸化数はゼロだと決まっているからです。

単体の酸化数がゼロというのは言われてみればその通りですよね。

$O_2 $(酸素分子)というのは酸素Oと酸素Oがくっついています。

電気陰性度は同じです。

つまりOとOとの戦いは引き分けだということです。

なので同じものがくっついてたら(単体)

電気陰性度は引き分けになるので電子のやり取りはゼロとなります。

お互い電子をもらっても失ってもいません。

なので、単体の場合、酸化数がゼロだと丸暗記してもOkなのですが

単体というのは同じ種類で結合しているから

電気陰性度も同じなので電子の引っ張り合いが起こらない結果、

電子のやり取りが行われず、結果、酸化数は0になるわけです。

単体は同じ種類で結合している

⇒電気陰性度は同じ

⇒電子の引っ張り合いが起こらない

⇒電子が奪われることも電子をもらうこともない

⇒電子の移動が起こらない

⇒酸化数は0となる

ということです。

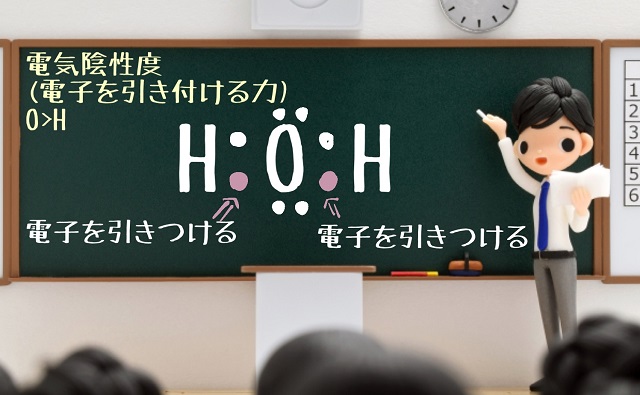

酸化数の求め方(5)水における酸素の酸化数

$H_2O $における酸素の酸化数は先ほども解説しました。

が、もう1度復習がてらに考えてみましょう。

別の視点で解説するつもりですので。

水素Hと酸素Oで電気陰性度は酸素Oの方が大きいので

酸素の方に電子が引っ張られます。

結果、水素Hの酸化数は+1となります。

ここは大丈夫ですね?

電気陰性度で考えましたが

そもそも水素って電子を多少出しやすい元素です。

なので$H_2O $の場合、Hの酸化数は⁺1でこれが2つあるので

+1×2=+2

となります。

そして$H_2O $トータルは0(ゼロ)です。

$H_2O $の右上に+とかーがついてないからです。

酸素Oの酸化数をXとおきましょう。

$H_2O $の場合、

(+1)×2+X=0

X=ー2

よって酸素の酸化数はー2となります。

このことから酸素Oは化合物中ではー2だとわかりました。

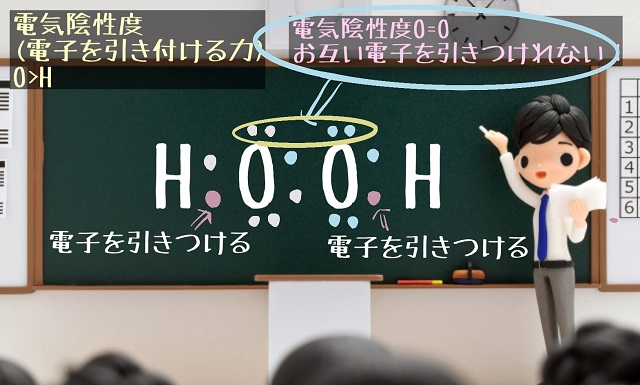

酸化数の求め方(6)過酸化水素(H2O2)における酸素の酸化数

「$H_2O_2 $の酸化数ってどうして―4でなくて―1なの?」

って疑問に感じる方が多いです。

$H_2O $と違って$H_2O_2 $の場合、

酸素が2つあるわけです。

なのでトータルで0になりませんね。

電気陰性度はH

こちら優先して考えます。

そして酸素Oは優先順位が水素Hより低いので

ここで酸素の酸化数をXとおきます。

$H_2O_2 $全体の酸化数は0ですね。

右上に+とかーとかついてないですから。

また酸素は2つあるのでX×2=2X

となると

+1×2+X×2=0

X=ー1

過酸化水素($H_2O_2 $)における酸素の酸化数はー1だということです。

酸化数の求め方まとめ

酸化数は今回解説した基準にのっとって計算すれば

たいていは解決できると思います。

ちなみに酸化数で酸化数で酸化還元の学習でつまづいてしまい

酸化還元が大嫌いになる方がいます。

だからそうならないように酸化数の問題が解けるようになりましょう。

酸化還元のメインは化学反応式を組み立てることなので

酸化数で酸化還元が嫌いにならないでくださいね。