今回の記事では物質量と質量の違いについて

わかりやすく解説していきます。

物質量と質量の違いについてわかりやすく解説

まず物質量(mol)から。

質量(しつりょう)といったらグラム(g)とかキログラム(kg)です。

つまり質量とは重さを規定する量のことです。

たとえば、お米30㎏といったら

それは質料を表しています。

でも、物質量といったらmol(モル)のことになります。

たとえばあなたの本棚に本が約1万冊あったとしましょう。

約1万冊ですよ。

ものすごい数ですね。

普通の本棚だったら1万冊の本なんて入りませんが(苦笑)。

しかも本棚に入っている本は全部同じ大きさで

同じ質量、つまり同じタイプの本が約1万冊あったとしましょう。

そして隣にあなたの友人がいたとして

「どちらが早く本棚の本の数を数えれるか?競争しよう!」

って言われたとしましょう。

約1万冊の本を正確に数えようと思ったらどうしましょう?

1冊1冊数える人はあまりいません。

たとえば本棚の1列に10冊入るとかチェックして、

その列が120列あるから120×10=1200冊だみたいに計算すると思います。

これってペンでも同じだと思います。

もしペンが約5000本あったとしたら

1本1本数えることはせずに

10本を1束にしたりして数えると思います。

全部同じタイプのペンですから

1㎏を1束にするという方法も有効かもしれませんね。

そして1㎏の束の中にペンが何本あるかわかれば

㎏数で正確にペンの数を数えることができるわけですね。

たとえば1㎏だと1000本のペンがあったとして

全部で2.5㎏だったら、2.5㎏×1000本=2500本

だと簡単に数を数えることができるわけですね。

こんな感じで莫大な数を数えようと思ったときに

効率よく数えるために束を作るのが一般的です。

これが物質量(mol)の考え方です。

約5000本のペンを早く正確に数えようと思ったら

10本1束にしたり1㎏を1束という形で数えていって

束を作って最後に余った端数であと何本という形で加えていくわけです。

たくさんの数を早く正確に数えるためには

束を作るのがよいわけです。

原子や分子やイオンの世界はペンなんて比較にならないくらいたくさんあります。

膨大な数があるので束を作らないと正確に原子などを計算できません。

そこで作る束がmol(物質量)です。

ということで12本を1ダースにするように

1mol=6.0×$10^{23} $個

になります。

1mol=6.0×$10^{23} $個=アボガドロ数

ということです。

1mol=6.0×$10^{23} $個ってものすごい数ですよね。

これくらい莫大な数を1束にすると扱いやすいわけです。

もちろん私たちがイメージできる数ではありませんけどね。

ただ1mol=6.0×$10^{23} $個

と覚えておけば計算問題で何かと役に立ちますよ。

12本を1ダースにするのと同じで

6.0×$10^{23} $個を1molにしただけです。

そうするとたとえばジュース1ダースといわれたら12本、

鉛筆1ダースも12本です。

こんな感じで鉛筆でもジュースでもコーラでも12本でも1ダースにするわけです。

だから原子でも分子でもイオンでも何でも6.0×$10^{23} $個を1molになります。

原子1mol=6.0×$10^{23} $個の原子

ということです。

とはいえ12本を1束において計算するのはいいですが

私たちはg(グラム、質量)も知りたいですね。

たとえば鉛筆1ダースで12本はいいですけど

その鉛筆が1ダースで何グラムかわかれば

あとたくさんある鉛筆のあるグラム数を測りグラムで割ることで

何ダースあるかわかり、何本あるかわかるようになります。

こんな感じで束で数えるときにはグラム(質量)も知りたいですよね。

では原子6.0×$10^{23} $個1束=1molって何グラムくらいなのか?

と調べてみると原子量グラムになります。

原子量グラム=平均体重グラム(みたいなもの)

になります。

うまいことできてますよね。

もちろんうまいこといくように調整してできているわけですが。

こんな感じで

原子1束(=1molであり物質量)といわれたら6.0×$10^{23} $個で

原子1束の重さ(質量)というのは原子量グラムになります。

わかりますか?

これが物質量と質量の違いでもあります。

たとえばCu(銅原子)1束(=1mol)といわれたら

6.0×$10^{23} $個です。

銅1束といわれたら何グラムでしょう?

銅の原子量は平均体重を調べて63.5gだったので

銅1束(=1mol)は63.5gとなるわけですね。

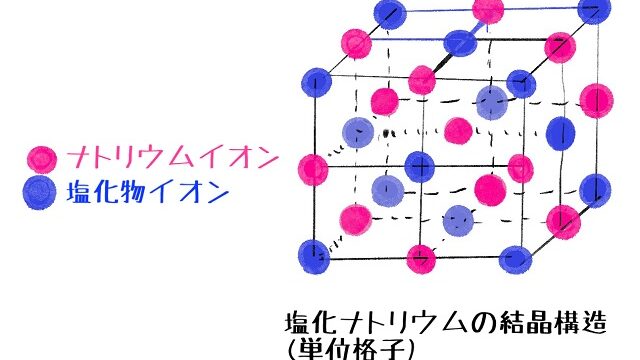

では銅は原子ですが

水は原子がいくつかくっついてできた分子ですよね。

原子は1つの粒のことでCu(銅原子)とかNa(ナトリウム原子)

などが該当しますが$H_2O $などの分子もあります。

分子は原子が結合して物質になったもの。

$H_2O $(水は)H(水素原子)2つとO(酸素原子)1つがくっついて

できているので分子。

$O_2 $(酸素分子)もO(酸素原子)が2つくっついてできているから分子。

先ほども解説したようにペンが12本でも1ダースですし

消しゴムが12個でも1ダースですから

分子1束といわれても1束(1mol、物質量)は6.0×$10^{23} $個

分子があるといえます。

さらに6.0×$10^{23} $個分子があると

原子量を足し合わせた分子量にグラムをくっつけたものになります。

さらに水って0℃になると凍りますが

酸素は0℃でも凍りません。

こんな感じで0℃になっても気体のものというのは

1束(1mol)あると22.4L(リットル)となります。

気体1molが22.4Lだとわかっていると

受験化学の問題を解くときにかなり有利です。

こんな感じで1束(1mol)がグラムなり、個数なり、

リットルなりとわかればたくさんある量を体積で調べたら

何束分(何mol分)あるかわかるか

すぐにわかるのでかなり便利です。

1molが22.4Lというのは0℃における気体の体積です。

気体の体積というとイメージしにくいかもしれませんね。

注射器の中に空気が入っていると思ってください。

注射器を押せば体積は縮みます。

でも軽く押すだけならそんなに縮みません。

気体の体積って押す力によって変わってきます。

押す力が強いほうが体積がより縮みます。

注射器に空気を入れてピストンを押すと空気の体積は縮むけど、水を入れると縮まない。

という問題を何度も何度も何度も解いたというのに

今日、いきなり

水と空気を半分づつ入れるとどうなるか?

という問題が出たとたん水もちょっと体積が縮む。って答えになってて

なんでだよ!!— 乱恋之助 (@rankoi) June 18, 2020

ということは体積を調べるためには押さえつける力を

揃えてあげないといけません。

AよりBの方が体積が大きいとか小さいといった感じで

比較するためには押さえつける力をそろえてあげる必要があります。

ちなみに22.4Lというのは押さえつける力を1気圧にしたときの話です。

また1気圧は1.013×$10^{5} $Pa(パスカル)です。

Pa(パスカル)という単位は天気予報で出てくる単位ですね。

温暖前線や寒冷前線が来たみたいな話がありますが

Paが変化するわけですね。

話を元に戻します。

気体の体積を測るときには温度が変わると体積が変わるので

温度を0℃に固定し、気圧を1気圧に固定して行います。

こんな感じで0℃1気圧の状態を

気体の体積を調べる時の基準となる標準状態といいます。

ここまでくどく解説したらさすがに物質量と質量の違いが分かったと思います。

物質量はモルの話ですし質量キログラムとかグラムの話ですからね。

お間違いのないようにお願いします。